暇で歴史好き限定 長崎街道

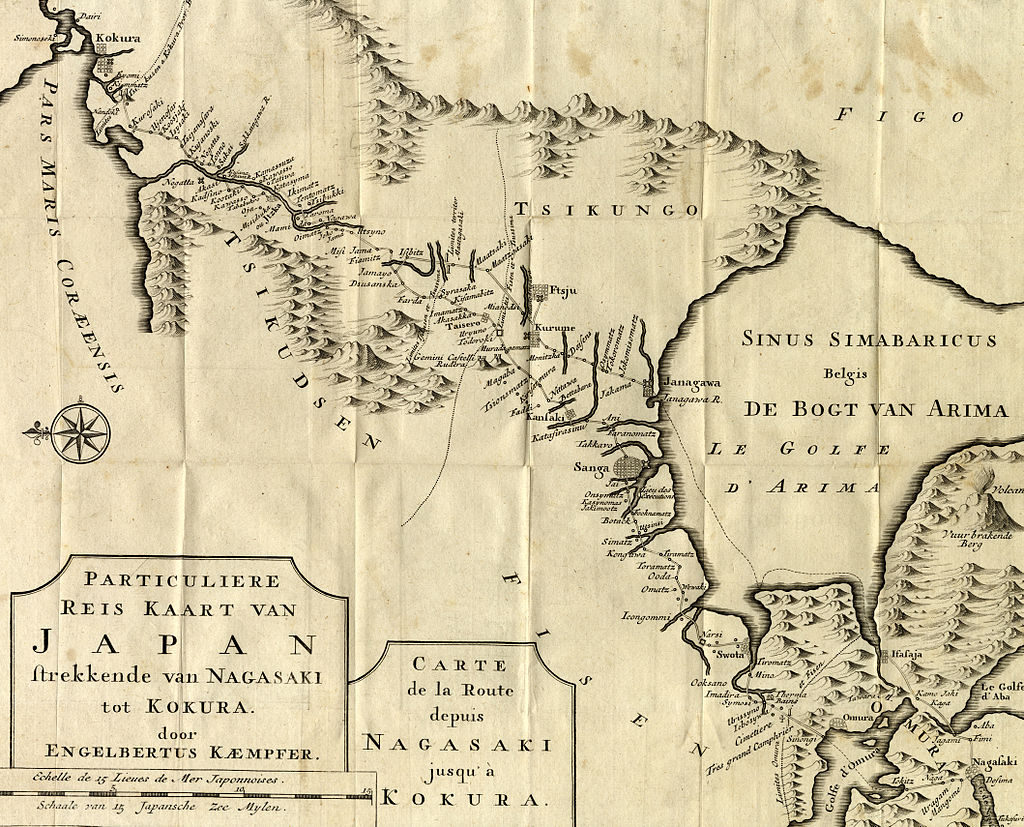

長崎街道(ながさきかいどう)は、江戸時代に整備された脇街道の一つで、豊前国小倉(福岡県北九州市小倉北区)の常盤橋を始点として、肥前国長崎(長崎県長崎市)に至る路線である。57里(約223.8km)の道程で、途中に25の宿場が置かれた。

筑前・筑後・肥前・肥後・薩摩の諸大名の参勤交代のほか、長崎奉行や西国筋郡代の交代、さらにはオランダ人や中国人の江戸参府や交易・献上品の運搬にも用いられた。ウィキペディア

鎖国時代、長崎は最重要都市だった。

その為、その当時の土木技術でしっかり整備されている道となった。

特別面白いというものではないが、せっかく長崎に来ていて時間がある人に、長崎の道を歩くのも一興だと思う。

この道は福岡の小倉まで続いているので、歩き通すのは無理なので、長崎を出るまでの短距離を説明したい。

昔歩いて撮影したもので、若干風景が現在と違うかもしれないがご容赦願いたい。

出発は長崎県庁である。

道に脇には様々の跡を示す石碑が建っている。

日本初は長崎に多くあり、国際電信や近代塗装、缶詰製造も長崎が最初。

それ以外にもボーリングや西洋料理もそうである。

鉄道も実は長崎が最初である。しかし長崎の鉄道は試し運行だけだった。残念。

まっすぐ行くと下りになっていく。長崎岬のおしまいだ。

坂を道なりに下り、右方向に曲がると電車線路に合流する。

長崎の電車はパワー不足のため平地しか走れない。

左手には諏訪神社がある。

諏訪神社は秋のおくんちが有名である。

アートワークス フリーフォト 2015年10月7日 長崎くんち

この神社を観光してもいいが、結構広いので別の機会にした方がいい。

道なりに歩くと新大工の商店街になる。

この地に有名なシーボルトの居住地があったので、シーボルト通りという名前にいつの間にかなっていた。

この商店街付近は桜馬場といい、長崎氏の城跡があったりと見るものが多い。

この地区も別の機会に歩くと面白いと思う。

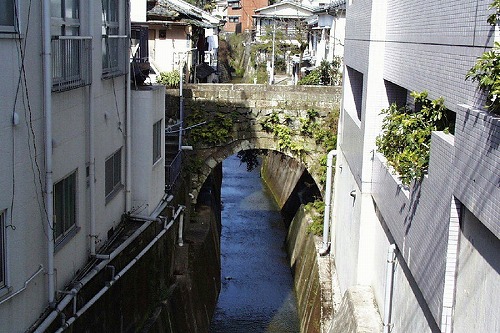

そこを突っ切ると、小さな石畳みの橋がある。古橋という。詳細は看板を読んで欲しい。

進んでいくと電車の車庫になる。

長崎の電車は路線が単純なので、分かり易い。

また1日乗車券など割安なキップもあり、観光者の人達もよく利用している。

この場所は蛍茶屋といい、住吉-蛍茶屋線の終点でもあり始発でもある。

どれだけ乗っても120円なので、長崎観光は電車が安上がりだと思う。

旧街道なので、左手のほうに進む。

このあたりの道には長崎街道の看板が立っている。一読を勧める。

橋を渡ると蛍茶屋という石碑が見える。

ここが長崎の出口になる。蛍茶屋という名前のとおり蛍が名物の茶屋があったという。

ここまでが長崎街道の長崎部分だ。

県庁から歩いても1時間もかからない。

ここでやめても、なんとなく長崎観光になるんじゃないのかなと思う。

これから先に行くと、市内に戻る交通手段が限られてくるので、子供や女性はここまででやめた方がいい。

しかしもう少し歩きたい人の為に解説する。

坂道を上がっていくと左手に本河内底部ダムが見える。

明治36年(1903)、本河内高部貯水池の下流に完成。長崎市の水道水源として建設された。重力式コンクリートダムとしては五本松ダムに次いで日本で2番目に古い。粗石コンクリートを使用している。長崎水害緊急ダム事業による再開発を実施中。近代土木遺産。

つまり江戸時代にはこのダムはなかった。当たり前か。

なのでその当時はこんな感じだったと思う。

(この場所は水源地より先に進んだ場所)

もうすっかり、新しい道が出来て便利になっている。

矢上という町に行く道で、かなり長い。

この場所はスピードを出しやすいので、ねずみ取りが時々行なわれている。

結構たくさん検挙されているので安全運転を。

大きい道を行くと、新しいトンネルのほうに行ってしまうので

右手の旧道を行く。

旧道を行くと日見トンネルにつく。

このトンネルには怪談話が多い。霊感の強い人は中に入らないように。

狭い道をどんどん上る。

まだまだ登る。

左に入る道がある。

ここが日見峠の入口である。

ここで引き返してもよいが、関所の跡がある。

ここまできたら、もうすこし進もう。

道はくねっているが、歩きやすい。

雰囲気は時代劇の山道といったところか。

この先には、矢上という場所になる。

ここが日見の関所跡である。

これから先へ行くと東長崎となり、戻るのが大変なのでここまでとする。

これから先に行きたい人は、しっかり調べていく方がいい。

しかし、昔の人は大変だったと思う。

お疲れ様・・。