矢上神社 古代の四面宮信仰と源氏為朝伝説

〒851-0133 長崎県長崎市矢上町14-1

日見をこえて坂を下り、旧道をまっすぐ行き、銀行や公民館のある場所を少し過ぎたところに、矢上の交差点があり、その少し手前の山側にある。

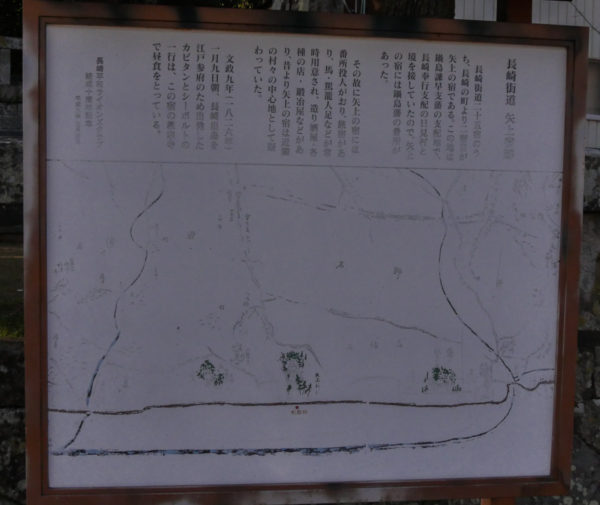

長崎街道二十五宿のうち、長崎の町より二宿目が矢上の宿である。この地は鍋島諌早支藩の支配地で、長崎奉行支配の日見村と境を接していたので、矢上の宿には鍋島藩の番所があった。その故に矢上の宿には番所役人がおり、旅宿があり、馬・駕籠人足などが常時用意され、造り酒屋・各種の店・鍛冶屋などがあり、昔より矢上の宿は近隣の村々の中心地として賑わっていた。

由緒にあるように、宿場町の神社で、大きく立派な神社だ。

特徴的なのは、神仏習合の色を深く残している神社で、神殿の横には四面仏塔という立派な石組みの池があり、その中央に立派な塔が建っている。

さらに上部には仏像が並んでおり、諫江八十八ヶ所の第七十一番札所にもなっている。

色んな歴史が入り組み、妙味深い。

拝殿と本殿は二億円かけて作り直したもので、180枚の天井絵もあり、その価値は大きい。

矢上という地名も興味があり、過去調べた事がある。

地名の由来矢上神社のご由緒書きより・弘安4年(1282年)辛己年9月、当村平野区字平原と言う所へ夜毎に奇異の光あり。村人不思議のものと見せしに一つの宝剣あり。

これ即ち天津国の剣ならんと或は喜び或は惺れ、四方の村民集合推測するに、過日外賊追風の際、定めて国津神等、この剣を箭(矢)として外敵を刺し賜いしものならんとと衆評一定し、直に一つ石祠を建設し、右の宝剣を御神体となし、箭の神と称して尊崇す。依て村民の住居する地を箭神村(矢上村)と命名ありと言う。

という、なんとも勇ましい物語があり、不思議な伝説となっている。

そこで色々調べて下記の文章を書いた。

長崎、矢上という名の由来の真相

矢上神社の前に大きな川が流れており、その名は矢上川ではなく八郎川という。

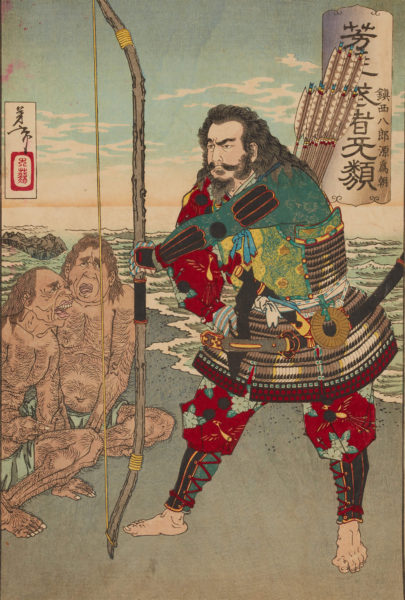

この八郎という名前は、鎮西八郎為朝という源氏の傑物の名前である。

これまた、なぜ矢上川ではなく八郎川なのかという事が気になって、散々調べたのだ。

矢上川

鎮西八郎為朝とは、弓の名手で、鎮西を名目に九州で暴れ、鎮西八郎を称す、とある。

この武者は平安時代末期の武将で、源為義の八男。鎌倉幕府の源頼朝、義経兄弟の叔父にあたる人物で、乱暴者の為、九州に追放されたが手下を集めて暴れまわり、一帯を制覇している。

この伝説が、長崎の矢上地域の名前と川の名前の元になったのだ。

それほど強い影響があるなら、矢上神社の祭神は、源氏の守護神である八幡様でなければいけないのに、スサノオである。

八幡神社は古賀地区にもあるし、矢上小学校そばにある。なので、ひときわ立派な矢上神社は、鎮西八郎為朝の伝説の影響を受けていない神社だったと推測する。

昔は「大王社」と言っていたとあり、矢上の近くの田中町に分社の濱之大王神社もある。

大王社

さて、この大王とはどんな神様だったのだろうか。

大王といえば、やはり天皇家祖先神のスサノオだったのだろう。

スサノオは一般的には素戔嗚と書かれるが、凄王とも書ける。

又スサノウ信仰は全国にあり、氾濫する川を神格化したものと言われている。

矢上の意味

矢上の意味だが、他所の地名にも矢上という名前はあり、その由来に「矢」とは「入江・湿地」の意味があり、その上手にある集落を矢上というとある。

また、由緒にも書いてある矢上の旧名の箭神村の箭は、音読みでセンと読み、「河川・山川」の川の字にも通じる。

それなので、箭神(せんかみ)は川上(せんかみ)が最初で、その読みが変化して矢上(やがみ)になったのではないかと推測している。

矢上が、鎌倉武家政権以前から地名としてあるのなら、矢上の「矢」は武家の弓矢でなく、「入江・湿地」の意味の「や」だったと言えるのだ。

もともと、普通の地域だったのが、鎌倉時代、武士たちが長崎に移り住んだ事で、様々な伝説が、矢上の地名と伝説として、上書きされていったのだろう。

たとえば、矢上だが、漢字で書くと「八神(やがみ)」とも書ける。

これは、八幡神と同一出来る。

そうすると、鎮西八郎為朝と関係ができ、この武人が弓の名手であるので「やがみ」の「や」が、弓矢の矢になっていく。

また、祭神のスサノオはヤマタノオロチを十握剣(とつかのつるぎ)で退治して、その尻尾から草薙剣(くさなぎのつるぎ)を見つける。

<御鎮座の由緒> 弘安4年(1282年)辛己年9月、当村平野区字平原と言う所へ夜毎に奇異の光あり。村人不思議のものと見せしに一つの宝剣あり。

これ即ち天津国の剣ならんと或は喜び或は惺れ、四方の村民集合推測するに、過日外賊追風の際、定めて国津神等、この剣を箭(矢)として外敵を刺し賜いしものならんとと衆評一定し、直に一つ石祠を建設し、右の宝剣を御神体となし、箭の神と称して尊崇す。依て村民の住居する地を箭神村(矢上村)と命名ありと言う。

上記の矢上の由来に出てくる「天津国の剣を箭(矢)として外敵を刺し」などという文は、スサノオと鎮西八郎為朝を、強引につないだ感がある。

こうなってくると、色んな伝説が適当にまじりあい、どれが正しいのか不明だが、「御鎮座の由緒」が、手の込んだ創作なのだけは間違いないだろう。

下記のリンクは何度か撮影しに行った時の文章である。

矢上神社

https://artworks-inter.net/ebook/?p=2864

長崎で一番古い神社と書かれているが、本当だろうか。

岩屋神社や金毘羅神社は、創建が700年ぐらいと言われていので、何か違う理由があるのかもしれない。

長崎街道が整備されたのは江戸時代である。その時代に宿として栄えたとある。

賑やかになったのがその時代だが、それ以前も集落はあったのだろう。

南北朝から戦国時代にかけて、高城台に城館を構えていた「矢上氏」の名があるので、矢上という名は、以外と古くからあったのだろう。

それ以前の記録はないので何とも言えない。

古代、中世の矢上

矢上神社内の四面塔や石仏を置いている、仏教の部分がとても立派である。

なので、神仏習合の神宮寺だったかもしれない。それも、かなり立派な神宮寺だったのかとも思う。

もう少し視野を広げれば、この地域が古代より栄えていた可能性もある。

たとえば、この矢上の先には牧島という島があり、そこには曲崎古墳群がある。

時代は古墳時代で、総数は100基を超え、橘湾地域一帯で海上交通を担う同族集団の墓地群と推定されるという。

この同族集団は、その時代の大和の風習と少し違うところがある。橘湾(千々石湾)に海から来ていた一族が、この地で繁栄していたと思われる。

又、矢上の東側の橘湾沿岸の飯盛、森山地域には古墳も多く、その先の島原の古名は五十猛島とも呼んでいたという。

五十猛(いそたける)とはスサノオの子供である。

連想ゲームのようだが、矢上地区にスサノオ伝説があったという可能性はゼロではない。

また、矢上神社にある四面仏塔だが、これは諫早の四面宮信仰からだろう。

島原の温泉神社には四面宮というものがある。四面宮とは、古事記に書かれている九州の区分から来ていて、九州総守護の神社といわれる。

そして四面宮は、古来より諫早の氏神様として、歴代領主の祈願所と定められ 西郷家や龍造寺家・諫早家から篤く信仰されている。

諫早の四面宮(今の諫早神社)の祭神は、天照大御神、大己貴命、少彦名命で、古い神社ではよくある祭神だ。

天照とスサノオは、兄弟であり、夫婦でもある。

その事で、矢上神社の祭神がスサノオだったのかもしれない。

矢上は江戸時代、鍋島諌早支藩の支配地だったが、もっとその前の平安時代には諫早荘という荘園だった。

この時代、公家さんの支配だったので、公家文化があったのかもしれない。

公家といえば京都。京都では祇園祭りがあり、祇園社の祭神は牛頭天王。牛頭天王はスサノオと同一視されている。

そのつながりで、矢上神社の祭神がスサノオかもしれないと連想できる。

まあ、思いつくままに書いたが、確たる記録がないので、現在は想像の域を出ないのが残念である。

ただ、矢上神社が「大王社」と呼ばれていた時代から、賑わいがあり、信仰の地だったと思える。

そんな神社である。