諌早 福田神社 室町時代に建立

諫早市福田町45番1号 福田神社

諌早 福田神社

諌早 福田神社

諌早 福田神社

諌早 福田神社

諌早 福田神社

十八親和銀行東諫早支店、麺屋富貴 諫早本店の近く。こんな目標では諫早以外の人はわからないと思うが、諫早の人ならわかるだろう。

JR東諫早駅の西側になる。繁華街ではないが、交差点角にある町中の神社である。

境内は広く、大きな楠が有る。

社殿は、純粋な神社風ではなく、神仏習合風といえばわかるだろうか。入母屋造(いりもやづくり)と言う形式だと思う。

それほど大きくないが、歴史がありそうな風体だ

小さな狛犬があり、その先の拝殿の中は見ることが出来なかったが、社殿の後ろに回り込むと立派な神殿があった。

境内にはいろんな碑が建っている。

更に左奥には、石塔がずらりと並べられており、近くで見ると、土神、豊前坊などの文字が読める。

創建は応永19年(1412年)。室町時代の初めあたりだ。神社がある福田村は、佐賀藩の直轄地だったとある。

かなり古いと思う。

諌早 福田神社 狛犬

諌早 福田神社 拝殿

諌早 福田神社 神殿

大国主命、少名彦大神。

この神社は昔、四面宮だったと有る。明治の神仏分離で、祭神が四面宮から大国主命、少名彦大神になったのだろう。

四面宮は九州の総鎮守と呼ばれていたので、大和の国を作ったとされる大国主命、少名彦大神コンビを祭神に持ってきたのも、なんとなくわかる気がする。

諫早神社も四面宮だったので、やはり大国主命、少名彦大神を祀っている。

境内にあった、豊前坊(天狗)の石碑を見れば、この神社は神仏混合だったのがわかる。

諌早 福田神社 境内

諌早 福田神社 境内

四面宮

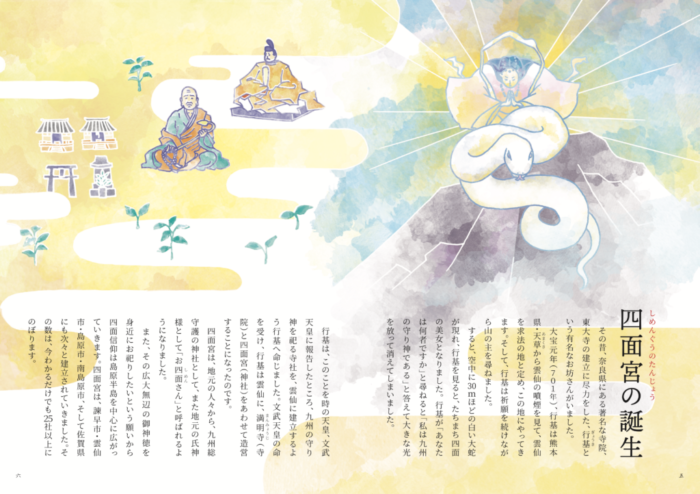

下記の文章は「四面宮ものがたり」という長崎県神社庁が作成したパンフレットからの抜粋だ。

行基が701(大宝元)年に開山したとされる雲仙は霊山としてあがめられ、比叡山や高野山と並んで「天下の三山」と称されたことを紹介。文武天皇が四面宮を雲仙に造営するよう行基に命じ、九州総守護の神社として、また地元の氏神として、人々から「お四面さん」と呼ばれるようになったことなどを伝えている。

四面宮はその後、島原半島を中心に、諫早市や佐賀県にも次々と建立。明治に入り、神仏分離令で各地の四面宮も「温泉神社」や地名を冠した「諫早神社」などに名前を変更し、現在に至っている。行基

行基は古いお寺の創建によく出てくる名前である。

大仏建立に手を貸すように命じられ、貢献したので東大寺の『四聖』の一人になっている。

とても人気があり、日本中を回ったとされるが、九州にやって来たかどうかは不明である。

四面宮の名前の由来は、古事記の島生みに載っているが、具体的に雲仙に鎮座するまでの経緯が、全く不明なのである。

なぜ雲仙が総本山なのか、四面宮を祀っていた勢力とはどんな人達だったのかが、四面宮の説明にはすっぽり抜け落ちている。

いや、結局何もわからないのだろう。

四面宮が九州の総鎮守ならば、雲仙は九州の中心だったはずである。

しかし、古事記や日本書紀、風土記にはそれらの話はない。とすれば、大和政権に関わらない一大勢力が、雲仙にあったはずである。

古事記に載っていない勢力とすれば、土蜘蛛と呼ばれた肥前国の先住民とか、肥後の熊襲、隼人。もしかしたら、古代にあった邪馬台国の卑弥呼勢力か。

この話は、空想の話ではないと思う。

状況証拠はたくさんあるのだが、日本の歴史の学会が相手にしていないだけなのである。

福田神社も四面宮だったのである。

諫早と四面宮を祀る一族との関係をいつか知りたいと思う。

四面宮ものがたり – 【公式】四面宮会