長崎の磐座達 立神は巨大な男根

アートワークスチャンネル

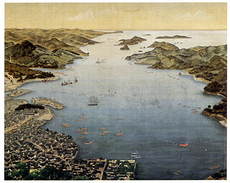

神ノ島公園からの眺望

長崎港の入口付近は神の名前のつくものが多い。

神ノ島を筆頭に女神大橋の男神、木鉢の神崎神社、式見の沖にある神楽(かぐら)島、立神などがあり、高鉾、皇后島などもそれに関わる名前だと言われている。

「ナガジン」発見!長崎の歩き方

神功皇后がこの島へ上陸し、榊に鈴をつけて神に祈られたことに由来しているというのだ。また、神ノ島の近くの高鉾島も同じく。神功皇后が島に渡って鉾を立てられたので高鉾島。

http://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/hakken0601/index1.html

神功皇后伝説はどのホームページにも載っていて、それ以上の追求もない。

神功皇后

神功皇后は架空の女性である。

『日本書紀』では気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)・『古事記』では息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)・大帯比売命(おおたらしひめのみこと)・大足姫命皇后。ウィキペディア

熊本の熊襲を討伐したり、腹に子供(のちの応神天皇)を妊娠したまま筑紫から玄界灘を渡り朝鮮半島に出兵して新羅の国を攻め、高句麗・百済も朝貢を約したという三韓征伐伝説の女性である。

九州に様々な伝説を残し、長崎にもたくさん残っていて地名の由来になっている。

神宮皇后が衣装を着けたので裳着(茂木)、飯を炊いたからこしき(炊飯道具)岩、そのご飯の香が届いたので飯香ノ浦(いかのうら)、戦勝の祝舞をしたから祝島(伊王島)、長い夜だなーといったので長与、長崎港の入口にあり、女神大橋のたもと“木鉢”にある神崎神社。

意外と多いのである。

旅する長崎学

約2世紀前期、神功皇后が三韓征伐へと向かう途中で長崎に立ち寄ったことが『日本書紀』に記されている。

この時ちょうど神功皇后は皇子さま(応神天皇)を身ごもっていました。夢で見た神様のお告げにより、浦上村からもってきた2個の霊石を「鎮懐石」として上帯に挟み出陣したといわれています。長崎を出航する時に船から眺めた美しい景色・・・。その地形に陰陽の2つの神がいるようだと感動して、陰神と陽神とよばせ、対岸2ヶ所に神様を祀ったのだそうです。これがはじまりといわれ、三韓から持ち帰った倭奴国王印も鎮懐石とともに祀ったそうです。後に男神・女神とよばれるようになりました。

http://tabinaga.jp/column/view.php?category=1&hid=20140226193820&offset=2

架空と言われているにもかかわらず、沢山の伝説が残っているのは何か理由があるはずである。

神ノ島周辺を探索しても、それらしい発見はなかった。

「神功皇后」か。

何か釈然としないまま、今まできたのだ。

立神のいわれ

ある時偶然に

「桜谷と瀬織津姫神──長崎の櫻谷神社」

http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/22741659.html

というページに出会った。

立神町の山に、巨石を祀った神社があるというものだった。

立神は上記に書いたように、神の付く名前だ。

立神は神ノ島に行く途中にあり、小さな公園がいつも車から見える。

この場所におりたことはなかった。

櫻谷という名称だが、立神が桜の名所という事は聞いたことがない。

行ってみた。

公園の近くに車をとめ、地元の子供に場所を聞き町奥へ行く。

細い坂道を上り続けると、立派な鳥居が見えてきた。

「桜谷神社」である。

鳥居を過ぎると左手に由来が書かれている。

此の地は旧立神郷桜谷と称し人家を距ること約拾参町の山中に在りて、坂路頗る急峻であるが道路には石階を施したれば登攀容易に且左右は老木枝を交へて山気自ら人を襲ふものがある。

櫻谷神社

創立の時代詳ならず、維新前は摩利支天及び不動明王の石像を安置し桜谷権現と称へて居た、維新の際神仏混淆を禁ぜらるゝと共に天照太神を祭神とし権現の称号を廃し、旧本尊は堂と共に社側に移した。

明治十二年二月 平山安次郎等の発議によりて石祠を新築し、同十六年拝殿朽頽に瀕して居るので此を解取り現在の拝殿を新築した。

由来を読んでもそれほど古さはわからない。

鳥居も明治期に作られたらしい。

長い急な坂段を上っていく。

案外しっかりと作られており、脇の水路もちゃんとしている。

地元の信仰が厚かった証拠である。

息を切らしてのぼり切る。

「あった」

神社は小さいがしっかりしている。

櫻谷神社

左手には手を洗う手水舎があり、その奥の岩の裂け目には稲荷の鳥居がある。

右手の大きな岩の上に立ち入り禁止の祠があった。

「摩利支天及び不動明王」はここに祀られていたのだろう。

回りをうろうろしていたが神社の後ろに岩らしきものがあった。

蜘蛛の巣を気にしながら裏手に回って見上げると

あった。

まさしく立神である。

見ようによっては巨大な「男根」だ。

陰陽石といわれる磐座信仰である。

左手の岩にあるお稲荷さんは、女性自身だろう。

しかし、それだけではなく

摩利支天及び不動明王が祀られていたというので、山岳信仰の修験道の場だったのだ。

「桜谷神社」の桜谷だが、現在桜の木は見当らないが昔はあったのかもしれないし、他説にもある「裂ける谷」からきた名前かもしれない。

いずれにしても、巨石が神として祀られていたのは事実である。

立神という地名は神ノ島と同じように「神功皇后」伝説の一部と勝手に思い込んでいた。

しかし「立神」は実在していたのだ。

地名コレクション

鹿児島県の奄美諸島、トカラ列島、大隅諸島の島々では「○○立神」やそのものズバリ「立神」と名付けられた岩礁が多数見られます。

岬の向こうにそそり立つ岩礁を神の姿に見立て、古くから信仰の対象とされてきたようです。

読みは、たてがみ、たちがみ、たてがん、など複数あります。

岩礁などに「○○立神」「立神」と言う地名がつけられた例は他に沖縄県、山口県でも見られますが、奄美諸島、トカラ列島、大隅諸島に極端に集中しており、この地方の特徴的な地名と言って良いでしょう。このページには全国の立神が77件掲載されている。

http://uub.jp/nam/tategami.html

そういえば神の付く地名には岩が結構ある。

長崎の「神」は、神功皇后ではなく磐座信仰ではないか。

直感である。

立神のバス停の前には、現在三菱造船の巨大なクレーンが見える。

昔は深い入江だっただろう。

このあたりは、今の風景とはまったく違う景色をもっていた。

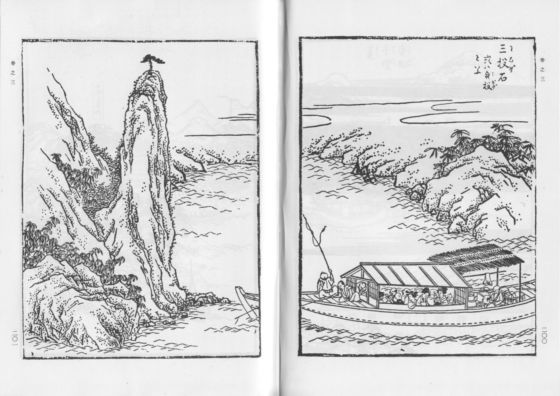

江戸時代の絵画にも、奇岩がたくさん書かれている。

岩瀬道

岩瀬道(長崎名勝図絵)

昔教科書に書いてあったリアス式海岸の見本のような場所だったのだろう。

これら海に近い奇岩達は、海洋民族の古代長崎人たちは「磐座信仰」の神代として祀ったのだろう。

長崎で一番古い神社の岩屋神社は山岳信仰の場所でもあり、名前の通り岩の祠が名前の由来である。

金比羅山のご神体は大きな岩である。

金比羅山

甑岩には神社があり、ご神体は岩。

甑岩神社

稲佐山の麓にはカラス岩神社がある。

烏岩神社

日替わりコラム

岩が神代である事は特別珍しいことではない。

長崎は奇岩の宝庫である。

長崎の神ノ島には古の神社は無い。

しかし、大きな岩礁がある。

昔よくこの場所で釣りをしていた。

現在岩の上にはマリア観音とよばれる大きな像がある。当然古くはない。

神ノ島 マリア観音

しかしその近くには池ノ神社がある。

今も昔も、信仰は変っていない。

この島全体が磐座だったのだろう。

だから神ノ島と呼ばれたと思われる。

神功皇后は江戸時代は卑弥呼と思われていて、人気の女傑である。

長崎が開港されて、江戸時代の文化が長崎に溢れた時いつしか神功皇后伝説が磐座に取って代わったのだろう。

また、前述の地名コレクションにあるように、立神が「奄美諸島、トカラ列島、大隅諸島に極端に集中しており、この地方の特徴的な地名」とある。

長崎に住んでいた古代人達は、南方とくに奄美諸島近辺の人達だったのかもしれない。

五島に古代住んでいたという「隼人」に似た人々も含め、古代長崎には奄美、沖縄の海の奇岩、巨岩を神と名付ける人々達が住み着いたのかもしれない。

私も「立神」に神を感じる。

古の血が流れているのだろう。

貴重な情報感謝申し上げます。

生まれ育った故郷の知らない処、知る事が出来ました。

この土地で生を受けた事を感謝で受けとめ、しっかり味わい自分の代で始末を着けようと思っています。

ありがとうございました。

コメントありがとうございます。開港以後の街の歴史は、数多く書かれていますが、その周りの庶民の文化はなかなか知る事が少なくなっています。続けて探求していきたいと思います。

興味深く読ませていただきました!

コメントありがとうございます。

子供の頃に探検していた、坂本町の穴弘法、狭田城、山王神社を検索していたらこちらの記事に当たり興味深く拝読いたしました。この辺りは磐座が多くあり、確か神功皇后伝説もありましたのでびっくりです。何十年も東京在住でなかなか訪問できませんので、記事を楽しみにしております。

コメントありがとうございます。立神の磐座はびっくりしますよ。神功皇后の伝説も興味深いですし、古代住んでいたという土蜘蛛と呼ばれた人々など、西のはて長崎には大きい秘密があると思っています。これからも根掘り葉掘りで長崎の町を歩きたいと思います。