「可愛い」の文化は「いとおかし」

女子高校生が、子犬を見てかわいい!と嬌声を上げる。

そして、ブルドックを見て、「ブサ可愛い!」と同じように嬌声を上げる。

はて、ブサ可愛い!とは、不細工で可愛いと言う事らしいとは察しはつくが、中年以降の人たちは、首をかしげる。

中年以降のボキャブラリーなら、ブルドックの顔は「変な顔だけど、愛嬌がある」といったところか。

「愛嬌がある」が女子高校生の「可愛い」に一番近い言葉だと考えるのだが、微妙に違うらしい。

ハローキティ、パフィー、ポケモンなど、「かわいい」といわれるものが、商品として外国にも大好評である。

ポケモン

いまや、日本のサブカルチャーは、商品として世界に大うけである。

アニメや漫画はもちろん、その売り上げはたいしたものなのだ。

「可愛い」の語源は「可哀想」である。

元の意味は不憫だとか気の毒という意味合いである。

この可哀想が、反対の愛らしいと変わったのは中世以降だと言われている。

ちなみに「可愛い」という漢字は当て字である。

今では一人歩きしている「可愛い」だが、元の意味の可哀想のニュアンスを引き継いでいるように思える。

例えば、「キモかわいい」というのは、「見た目の印象が気持ち悪いけど可愛い」という意味である。

その意味を察するとこうなる。

「気持ち悪い」ものは、可哀想であり、不憫だ。

しかし、それでも健気に生きている。

その健気なさが、好ましい

だから「可愛い」のだ。

ミィフィーというキャラクターがある。

無表情なウサギである。

これもまた、可愛いの定義に当てはまる。

表情がないのは可哀想だけど、それでも健気に生きている。

その健気なさが、好ましいので「可愛い」である。

今流行のゆるキャラも同じ公式が当てはまる。

これは、仏教で言うところの慈悲であり、憐憫の情である。

今の女子は小学生から大学生まで、この「慈悲」「憐憫の情」を表現しているのだ。

この「可愛い」文化は、携帯電話やスマホを若い女子(小学生から大学生まで)が手にした時から、始まったともいえる。

スマートフォンを操作する女性

即時性のある通信手段は、電話からメールへと「短文の文化」に火をつけた。

あの絵文字が代表選手で、感動を「カワイイ」という短い言葉で伝えようとした。

そして、以心伝心で女子の世界に広まっていった。

恐るべし「若年大和なでしこ」である。

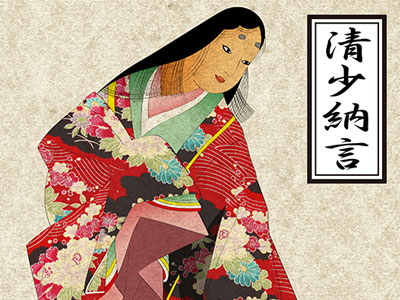

清少納言

平安時代の「枕草子」に使われている「いとおかし」という言葉には五つの意味があるという。

1 美しい、きれいな、愛らしい

2 すばらしい、優れた、見事な

3 趣がある、風情がある

4 興味深い、おもしろい

5 こっけいな、おかしい

この「いとおかし」と「可愛い」にはどこか共通点がある。

やはり、恐るべし「若年大和なでしこ」たちよ。