お盆と桃太郎

8/15日はお盆である。

地元長崎でも当然行なわれている。

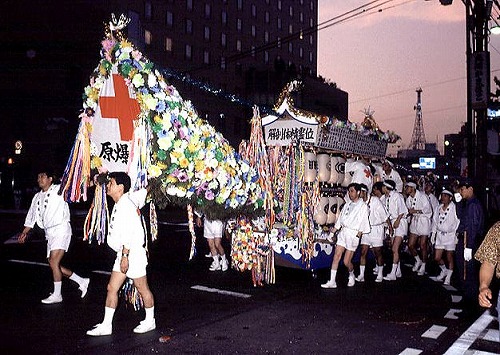

長崎のお盆は、あの「精霊流し」が行なわれる。

見たことのない方は一度長崎で見て欲しい。

あの暴力的ともいえる爆竹の音は、長崎が特殊な街であったことの証明でもある。

しかし、それだけではなく子供用の小さな精霊船を少人数で送る姿は、思わず合掌してしまう。

様々なのだ。

お盆

お盆は仏教用語の「盂蘭盆会-うらぼんえ」の省略形である。

盆とは文字どおり、本来は霊に対する供物を置く容器を意味するため、供物を供え祀られる精霊の呼称となり、盂蘭盆と混同されて習合したともいう説もある。

確かに、盂蘭盆会と日本のお盆は違う。

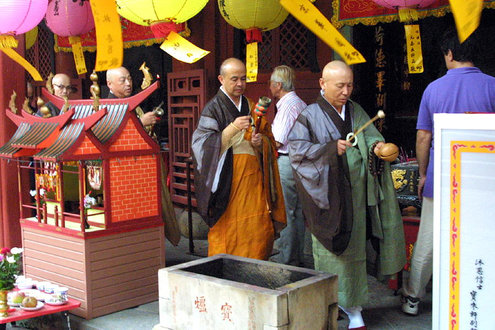

長崎には中国寺があり、盂蘭盆会を行なっている。

真っ赤な灯籠とチャイナドレスの婦人達、そして夜空を焦がす金山、銀山。

添え物は多くの小皿が広いテーブルに整然と並べられている。

豚の頭がどんと置かれている食卓は迫力がある。

餓鬼に施す行法(施餓鬼)である。

目連尊者の亡母の救いのための衆僧供養という意味もある。

「盂蘭盆会」という言葉は長崎にいるとよく耳にする。

撮影にも何回か行き、お盆の原型を感じることができた。

中国盆 崇福寺 写真素材

http://freephoto.artworks-inter.net/photo/soufukuji/index.html

盂蘭盆会は仏教の行事である。

しかしその内容は、道教や儒教の影響が大きくかかわっている。

地獄の釜の蓋があくというので、8月15日には海水浴へ行ってはいけないと子供の時言われていた。

この地獄の釜が開くという日は各地でいろいろ違うみたいである。

子供心には、お盆というのは祖先の人も帰ってくるし、大人たちも神妙な顔をして墓参りにも行く。

また長崎は精霊流しもあり、お盆はかなり特別な期間でもある。

鬼節

調べてみれば、香港でも盂蘭盆会は行なわれ、別名「鬼節」というらしい。

この日は、閻魔(えんま)大王が冥界の門を開け、冥土の鬼の魂がこの世に出てくるという伝説があるからである。

鬼節というのは初めて知った。お盆と鬼が結びつかない。

さらに調べてみれば、中国の「鬼節」の鬼は、悪い意味だけでなく、亡くなった人を意味したり、悪さをしない鬼も指すという。

亡くなったことを「鬼籍に入る」ともいうし、鬼という文字の感覚が、日本と中国では違うことはよくわかった。

僕たちが鬼というと、桃太郎を連想する。

鬼が島の鬼退治である。

桃太郎伝説の本家は岡山県だ。

岡山県(吉備国)の桃太郎伝説の鬼は温羅(うら/おんら)という。

温羅と盂蘭盆会

この温羅(うら/おんら)と盂蘭盆会の「うら」は同じ意味を持っているのではないかと思った。

温羅とは伝承上の鬼・人物で、古代吉備地方の統治者であったとされる。「鬼神」「吉備冠者(きびのかじゃ)」という異称があり、中央の伝承によると吉備には吉備津彦命(きびつひこのみこと)が派遣されたというが、吉備に残る伝承では温羅は吉備津彦命に退治されたという。

吉備津彦命

さすがに本家の地の伝説は様々な解釈がされている。

温羅に関しても、犬・サル・雉に関しても意味が深い。

吉備の国の製鉄技術の事もあり、様々な解釈があるのは理解している。

しかし、僕がふと思ったのは、おとぎ話の桃太郎である。

本家吉備の国の伝説は深い意味があると思うのだが、一般の民間伝承はどんな風に受け取ったのかなということである。

おとぎ話の桃太郎

盂蘭盆会の「うら」と、吉備の国の桃太郎の鬼の「うら」が、同じ鬼を指しているとすれば、桃太郎の話がすんなりと理解できる。

古代吉備の国は強大な国だった。

優れた製鉄技術と瀬戸内海という地の利を生かし、大和と交戦していた。

しかし、最後には懐柔され大和側になった経緯がある。

古代の吉備国

http://www.bell.jp/pancho/travel/kibiji/history.htm

日本書紀では、キビツヒコは孝霊天皇ではなく崇神天皇の皇子となっている。

崇神天皇は治世10年目に朝廷に従わない遠国の平定するため東海・北陸・山陽・丹波の四地方に将軍が派遣した。そのとき、山陽道に派遣されてきたのがキビツヒコである。彼は特に吉備の国の平定のためだけに派遣されたのではない。

その後、崇神天皇60年秋7月には、彼は武渟河別(タケヌナカワワケ)と協力して、出雲の国造の祖出雲振根(イズモノフルネ)を誅している。

この歴史を見ると、吉備の国は大和と連合して、出雲を攻撃したとある。

出雲の国もまた、大きな勢力である。

そして、黄泉の国のある土地でもある。

出雲は、鬼のいる土地になる。

こうなってくると、鬼ヶ島というのは出雲の国となる。

桃太郎の桃は、道教では神聖な食べ物とされている。

盂蘭盆会は、鬼月といい幽界から鬼たちが地上に出てくるという。

出雲が鬼ヶ島

桃太郎の鬼退治は出雲征伐の話だった。

お供の犬、サル、雉は、他説にあるように方角だろう。

しかし鬼とされる丑と寅の逆の方位に当たるのは、申、酉、戌ではなく、未と申である。

ここは単純に裏鬼門というのではないらしい。

陰陽五行説では、自然界は木(もく)、火(か)、土(ど)、金(ごん)、水(すい)の5つの要素で成り立っているというものである。

方向だけでなくいろんなものに、この五行説を当てはめている。

陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)

http://www.geocities.jp/mishimagoyomi/inyo5gyo/inyo5gyo.htm桃太郎と陰陽五行説

桃太郎と陰陽五行説 | 時習館ゼミナール・高等部

古来より、日本には風水として陰陽五行が使われてきました。 その際、鬼門となる方角が「北東」となります。 ちなみ

十二支の申(サル)、酉(とり・キジ)、戌(イヌ)は西の方角だ。

この西というのは、どこを起点にするかで決まってくる。

桃太郎は大和

やはり大和を基準にしたと思われる。

大和が奈良地域だとすると、岡山、吉備の国は西である。

そうなると桃太郎は大和ということになる。

そういえば、最近発掘された纏向の遺跡には大量の桃が発掘されたという。

やはり、桃太郎は大和なのである。

大和は申(サル)、酉(とり・キジ)、戌(イヌ)の方角の吉備の国を引き連れて、黄泉の国の出雲を征伐した。

こんな話になる。

盂蘭盆会の鬼は、虎のパンツをはいた鬼ではない。

幽界の住民なのである。

まあ、おとぎ話なので細かく詮索しても、理論的には綻びが生じてくる。

吉備の国の桃太郎伝説を、大和のおとぎ話にしてしまった。

日本には、仏教、道教、儒教などいろんな宗教が混然一体となって、日本教となっている事実がある。

いろんな見方ができるのが伝説である。

桃太郎もまた、大和の伝説になっていったのだ。

恐るべし、大和。