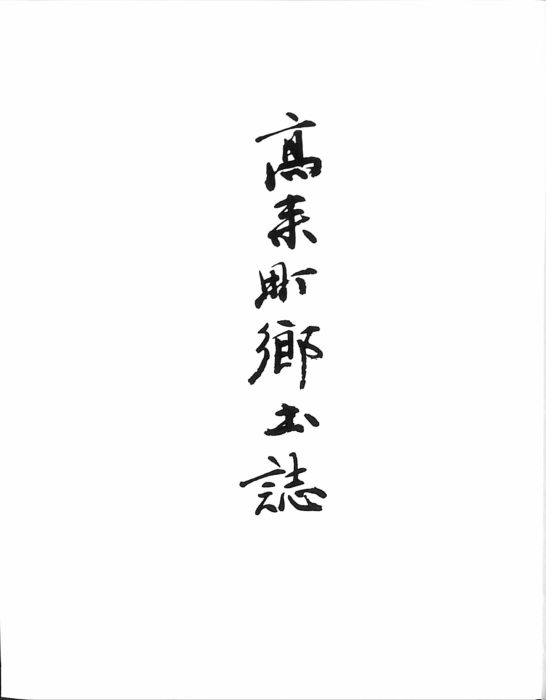

高来(たかき)は高麗(こうらい)か? 松本清張説を検証する

長崎県には、昔、高来郡と呼ばれる地域があった。諫早や島原、長崎の一部も高来郡だった。

この高来という地名だが、これは肥前風土記の景行天皇の九州巡幸の所に書かれている。

景行天皇が巡幸された時、島原半島をみて、「あれは、島か、陸続きか、知りたい」と。神大野宿祢(みわおほののすくね)に見せに行ったところ、人が迎えに来て、「僕者此山神名高來津座 聞天皇使之來 奉迎而巳 因曰高来郡」(私は此の山の神、名は高來津座(たかつくら)といいます。天皇のお使いが来られると聞いて、お迎えに来ました。)と申し、「因りて高来(たかく)の郡(こほり)と曰ふ。」

これである。

この高來津座(たかつくら)が、高来郡の元だと言われている。

その高来について松本清張氏が一文かいている。

松本清張氏 私説風土記より抜粋。

三~四世紀頃から朝鮮の渡来人が島原半島に居住して、たぶん雲仙岳の麓に集まっていたから、この地方を高麗の郡と呼んでいただろう。

その高麗が高来と字を改め、呼び方もコウライではなくタカクとなったのであろう。

高来はまたタカキとも読めるので高来とも書ける。

古事記に「高木の神」というのが出る。タカムスビの別名というが、天孫降臨では天照大神にこの高木の神が命令することになっている。

もし高木の神が高麗の神だとすれば、天孫降臨は列島移住を説話化したものであるから、たいそう理屈があうわけである。

私説風土記

松本清張氏はこの後「憶測としてここにはじめて書く」という文で締められている。

高名な推理作家、松本清張氏の影響力は絶大で、長崎の郡部の郷土誌には、高来(たかき)=高麗(こうらい)説の影響が大きく出ている。

確かに興味がある説だが、素朴な郷土誌の文に大きく影響が出ていることを知れば、「そう簡単に、鵜呑みにしなさんな」と言いたくなる。

そこで、大作家の説に対して、私なりの検証をしてみたいと思い、この文を書く。

島原半島の渡来人

まずこの説を取り上げてみたい。

三~四世紀頃から朝鮮の渡来人が島原半島に居住して、たぶん雲仙岳の麓に集まっていたから、この地方を高麗の郡と呼んでいただろう。

この文には高来(たかき)=高麗(こうらい)が、当たり前だったように書かれているが、推論でしかないし、朝鮮の渡来人が島原半島に居住したかどうかも、確証など出来ない事だ。

まず此の事を書いておく。

高来(たかく)の音読み

肥前風土記には高来(たかく)の里と書かれている。そして大日本地名辞典で「小城郡高来郷の例によれば、まさに多久(たく)と訓すべし。」

の一文を松本清張氏は紹介しているのだが、それでも高来がコウライと読むことにこだわっている。

そして日光の例を出している。

日光は、本当は二荒(ふたら)山なのだが、二荒(ふたら)をニコウと音読みし、天海が好字として日光と名付けている。

この例は秀逸で、みんなが納得する事例である。

しかし、二荒(ふたら)山を日光としたのは江戸時代のことである。

漢字

日本語における文字の使用は、一般に5世紀から6世紀頃の漢字の本格的輸入とともに始まり、漢字を日本語の音を表記するために利用した万葉仮名が作られた、とされている。

高句麗(高麗)は日本語ではコマと読んでいた。神社にある狛犬もそうである。

もし高麗人が大勢住んでいたのなら、コウライではなくコマと言う地名になっていたと思う。

ただコマは高来とは書かない。

話を少し戻す。

朝鮮の渡来人が島原半島に居住という件はどうだろうか。

この本は昭和52年に刊行されている。この時代は弥生人渡来説がメインだったのだろう。

これまでは、弥生時代の始まりとともに大陸や朝鮮半島から大量の渡来人(弥生人)が押し寄せ、先住民(縄文人)は圧倒され駆逐されたと信じられてきた。江上波夫の騎馬民族日本征服説が戦後の誌学界を席巻してしまった時期もあった。さすがにこの推論を支持する学者はいなくなったが、「日本に与えた朝鮮半島の影響力を大きくみなすことこそが進歩的」という風潮は、つい最近まで残っていたように思う。しかしそういった「これまでの常識」は、もはや通用しなくなった。

関裕二 新潮社フォーサイト https://www.huffingtonpost.jp/foresight/jomon-man-dna_b_7601964.html

さらに「少数渡来」「先住民との融合」「列島人の稲作民化」「継承された縄文文化」「稲作民の人口爆発」という有力な仮説を紹介している。

まあ、弥生時代の始まりもかなり議論されている。

2003年(平成15年)に国立歴誌民俗博物館(歴博)が、放射性炭素年代測定により行った弥生土器付着の炭化物の測定結果を発表した。これによると、早期のはじまりが約600年遡り紀元前1000年頃・・(略)当時、弥生時代は紀元前5世紀に始まるとされており、歴博の新見解はこの認識を約500年もさかのぼるものであった。ウィキペディア

この事も弥生人渡来説を大きく揺さぶった。

紀元前10世紀に弥生時代が始まったとすれば、朝鮮半島にどんな国があったのか全く不明だからである。

さらに、これだけ期間が早くなると、短期間多数渡来よりも長期間少数渡来のほうが説得力がある。

現在は長期間少数渡来の方が主流だ。

また、多数の渡来人が住み着いていたのなら、言葉や風習も回りと大きく違うはずである。

古代、高来郡と呼ばれた地域はかなり広かった。現在で言えば長崎市の一部、島原市の全域、諫早市の大部分(多良見町各町を除く)、雲仙市・南島原市の全域である。

この地域に、高麗という朝鮮の国の文化風習、言葉の影響は特にない。

高句麗(こうくり)人

朝鮮半島の渡来人とは具体的にどの国の民族を指しているのだろうか。

松本清張氏の説では高句麗(こうくり)である。

「高句麗」(紀元前37年頃-668年)

扶余系民族による国家であり、最盛期は中国大陸東北部(満州南部)から朝鮮半島の大部分を領土とした。半島南西部の百済、南東部の新羅とともに朝鮮半島における三国時代を形成。隋煬帝、唐太宗による遠征を何度も撃退したが、唐と新羅の連合軍により滅ぼされた。高句麗は別名を貊(はく)と言う。日本では「高麗」と書いても「貊(狛)」と書いてもこまと読む。現在では高麗との区別による理由から「こうくり」と読む慣習が一般化しているが、本来、百済・新羅の「くだら」・「しらぎ」に対応する日本語での古名は「こま」である。ウィキペディア

476年頃の高句麗と周辺諸国

つまり、古代日本では高麗は「こま」と読む。「こうらい」とは呼んでいないのである。

五万長者の遺跡

五万長者(ごまんちょうじゃ)屋敷遺跡(奈良平安時代 古代瓦)

古代寺院の跡か

五万長者遺跡は、古くは江戸時代から多くの古瓦が出土することが知られています。奈良時代の「肥前国(ひぜんのくに)高来郡(たかくのこおり)」の代表的な寺院跡と考えられ、これまでの調査で、建物の基礎部分の一部と考えられる版築遺構や多くの古瓦・土器が発見されています。

軒瓦表面に施されている唐草(からくさ)文様や蓮華(れんげ)文様は、大宰府に築造された観世音寺跡から出土する古瓦と類似しており、奈良時代、国見町多比良に住んでいた豪族と大宰府との強い絆を物語る出土品です。

五万長者(ごまんちょうじゃ)だが、「ごまん」はコマの転化ともいわれている。国見町多比良に住んでいた豪族が高句麗(こま)に関係しているかも知れない。

五万長者という文字から推測すれば、コマとの貿易で潤っていた豪族とも思える。

なので、島原に高句麗の影響がまったくなかったとは考えられないが、渡来人が島原に住んどいたとは考えにくいのである。

高句麗という国が存在した時代には、半島南部には百済・新羅・伽耶という国があり、もし渡来人が来るとしたら百済の方が適していると思われる。

朝鮮半島の倭人国

任那日本府(みまなにほんふ)は、古代朝鮮半島にあったとするヤマト王権の出先機関ないし外交使節、またその学説。『日本書紀』を中心に、複数の古文書にそれらの存在を示唆するような記述がある。1991年(平成3年)、日本の「前方後円墳」と類似した様式の墓が朝鮮半島南部で発掘され、倭系集団の存在が浮上した。ウィキペディア

これに関して、現在の韓国は全く認めていないが、ほぼ事実である。

日本に朝鮮半島の文化の影響があるのは、朝鮮半島南部がほぼ日本だった事による。

そして、朝鮮半島南部の倭人が、日本に戻ってくると渡来人と呼ばれたのだろう。もともと倭人なので言葉も文化様式に関して、何の違和感もなかったと思われる。

高木の神

もう一つ、

「古事記に「高木の神」というのが出る。タカムスビの別名というが、天孫降臨では天照大神にこの高木の神が命令することになっている。

もし高木の神が高麗の神だとすれば、天孫降臨は列島移住を説話化したものであるから、たいそう理屈があうわけである。」 私説風土記より

確かに「天孫降臨は列島移住を説話化」したものかも知れない。

高天原がどこにあったのかは不明だが、高句麗には高という字が使われている。とすれば高天原は高の天原とも推理できる。

高句麗は現在で言う北朝鮮、満州あたりの北側の遊牧民の国である。遊牧民の国は草原の国で、天原の原の字も草原とも推理できる。

さらに高天原の高木の神は、高句麗の神と推理した松本清張氏の思いつきは、なるほどと思わせる。

なので現在の郷土誌にも大きく影響を与えているのだ。

ちなみに雲仙には天孫降臨の伝説があるとされているが、話の元ネタは松本清張氏の説だと思える。

「天孫降臨は列島移住を説話化」だが、列島移住をしたのが高句麗の遊牧民ではなく、朝鮮半島の倭人の一族だったとも推理ができる。

そちらなら距離的にも近いし、白村江であれだけの大軍を送った大和朝廷の必死ぶりも、理解できるからだ。

高来郷

大日本地名辞典で「小城郡高来郷の例によれば、まさに多久(たく)と訓すべし。」とある。

高来がコウライでなく多久(たく)だとすれば、一つ思い浮かべる神様がいる。

それは対馬市厳原町豆酘(つつ)にあるの多久頭魂神社(たくずだまじんじゃ)である。

多久頭魂神社 撮影アートワークス

古くは「魂」字を付さずに「多久頭神社」と称されていた。延喜式神名帳に対馬国下県郡十三座のうちとして収録される「多久頭神社」は当社に比定されている。祭神は天照大神など5柱とされているが、本来の祭神は対馬特有の神である多久頭神である。

当社は対馬特有の信仰である神仏混淆の天道信仰の社で観音堂と一体であり、供僧による祭祀が行われてきた。天道信仰は母子神信仰、太陽信仰、山岳信仰などが習合したものであり、当社は本来は神殿を持たず、禁足の聖山である天道山(竜良山(たてらさん))の遥拝所となっていた。ウィキペディア

私はこの神社に行ったことがある。

森の中にあり、不思議な雰囲気を持つ場所だった。対馬には日本神道の発祥の地とも言われ、古事記に登場する神様が多い。

この多久頭とは何の意味を持つのが不明なのだが、天道信仰という太陽信仰は、天照大神に通じるものがある。

対馬には天照(あまてる)神社があり、天照大神の元になったとも言われている。

まあ、対馬の神話が日本神道の雛形かも知れないし、古事記が対馬の話を大和風にアレンジしたとも言える。

高木神が古事記に天孫降臨の際の助言役として、ワンシーンの登場なのだが、高木の神は、天道信仰の多久頭の神だと推理できるのだ。

高天原の天の字はあまと読むが、あまは海とも書く。高天原は高海原であり、対馬を含む倭人の南朝鮮の海に接する地域とも理解できるのだ。

対馬 撮影アートワークス

以上が松本清張氏の説に対しての検証である。

松本清張氏の説が間違っているとは思わないし、清張氏も本の中で、推論として書いているだけである。

小説家なので推理を書く。そこを非難するのは筋違いだと思う。

問題は長崎の郷土誌を書く人びとである。

もっと、深く調べたり考えたりして欲しいと切に願うのだ。

図書館に並んでいる分厚い郷土誌は実に役に立つ。

だが、古代史に関しては推論ばかりを書いている部分がたくさんある。

古代史は面白いが、様々な説があり、推論や仮説を書くのなら、複数の説を載せて欲しい思うのである。

全てに言えることだが、公共に近い出版物の文に色がついてはいけない。

文章に色を付けて良いのは、私的な立場の小説家だけだと思うからである。

郷土史