謎のミミ族-2

大耳、垂れ耳が土蜘蛛だったという点から考えて行きたい。

土蜘蛛は、多数の人が研究材料にしている。

ネットで検索すれば興味ある文献も多数あり、古代史の専門家でない僕が書く事も無い。

「土蜘蛛は、本来は、上古に天皇に恭順しなかった土豪たちである」という端的な説明は、誰も文句のつけようの無いところだろう。

五島の大耳、垂れ耳だけを言うのであれば、土蜘蛛という反政府、もしくは先住民達(海人族)がミミ族でいいと思うのだが、「ミミ」の名前を持つものがすべて反政府ではないし、特定の族であるという証拠も無い。

天皇にも耳のつくものは多数いる。

耳という名を使っている人たち

よしんば、海人族と言われる一族がミミ族であるならば、耳という名を使っている人たちの特徴や共通点は何処にあるのだろうか。

「ミ」のつく人の特徴

氏の名の末尾にミがつく代表的な例には、綿津見(ワダツミ)を祖先とする阿曇氏(アヅミ)と饒速日尊を祖先とする穂積氏(ホヅミ)がある。

皇室系譜の最も古い部分にミミおよびミの系譜が見られる。

神武天皇(別名ホホデミ)の子として多芸志美美命(手研耳(タギシミミ)命)、神八井耳(カムヤイミミ)命、神渟名川耳(カムヌナカワミミ)尊、日子八井(ヒコヤイミミ)命(『日本書紀』には登場しない)、岐須美美命(『日本書紀』には登場しない。『先代旧事本紀』の研耳(キスミミ)命に相当)が記録されている。

阿曇氏(アヅミ)は、海神である綿津見命を祖とする地祇系氏族。阿曇族、安曇族ともいう。

神穂積氏(ホヅミ)は、神武天皇よりも前に大和入りをした饒速日命(ニギハヤヒ)が祖先と伝わる神別氏族である。

ざっくりといえば、ともに天孫族の直属ではないという事だろうか。

しかし、神武天皇(別名ホホデミ)の子供たちにも「ミ」という文字が使われている。

さらにかなりの時代にまたがり、「ミミ」の付く名前が出てくる。

となれば、なにかの特徴を持った遺伝子集団の可能性もある。

日本人は混合民族である。先住民とはいえ、一種類ではない。

隼人や熊襲もいる。

もっと、遠くからやってきた人たちではないかという、可能性がある。もしかしたら、白人やインド人もいたかもしれない。

トンデモ説といわれそうだが、金髪やアフロ系の髪型もいたであろう。

言葉とおり、耳が大きい人たちかもしれない。

耳穴の大きい種族 カレン族の一種

そんな身体的な特徴がミミ族にはあったのだろうか。

ミミ族の能力

特殊な能力が顕著な一族、大げさに言えば超能力者たちの系譜かもしれない。

「ミミ」というのは、あの顔の横についている耳である。

耳のよく聞こえる一族だったかも。

つまり聴力が強力な、地獄耳のような能力を持つ人達だったというのはあり得る。

飛鳥時代の仏像の特徴

聞くという能力と脳の働き

日本人は、地球上で一番他民族の言葉を習得するのが、苦手な民族だという話を聞いた事がある。

それには理由がある。

縄文と古代文明を探求しよう!より抜粋 http://web.joumon.jp.net/blog/date/2007/04/06

耳鼻科医師の角田忠信『日本人の脳』

日本人は音の処理を、西欧人を始め、他の民族とは全く異なる音声処理を行っている。

虫の声・せせらぎ・潮騒(しおざい)・雨音などを、ほとんどの民族が右脳で雑音として処理するものを、日本人は左脳でそれぞれの音や声として処理しているというのだ。

日本語に多い「擬態語・擬音語」は、自然の音や、音を持たない動作などを独特の音として表現するものだが、それは「日本語がもっとも自然に近い発音を持つ言語だからだ」

日本人は、雨音を左脳で聞いたり、右脳で聞いたりするということである。

その為には、しっかり聞くと言うことがとても大切になる。

聞こえるのではなく、耳を澄ませて聞く事が大切である。

よく聞けるものが、よく考え、言葉の表現が豊かになっていくのである。

他の人たちと比べて、耳がいいということは、理解力があり聡明だという事にも繋がっていくのだろう。

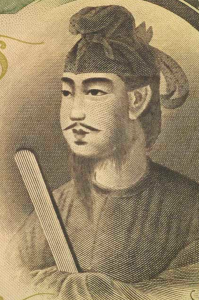

聖徳太子は「豊聡耳」という名前を持っている。

たくさんの話を一度に聞き、その人たちに、すべて的確な答えをしたという故事に由来している。

個人差や年齢が大きい聴力

また聴力というのは、かなり個人差がある。

そして年齢差も大きい。

コンビニにたむろする若者を追い払うのに、高周波の音を使う事は知られている。

モスキート音である。

17キロヘルツ前後の高周波音のことを言う。

若者には、蚊の羽音のような不快な音として聞こえる。年寄りには聞こえない。

他にもある。

絶対音感だ。僕が思いつくのはモーツァルトが有名だ。

現代の調査だが、外国の音楽学校の生徒の絶対音感保有割合が11%だったのに対して、日本では、約30%に及ぶと言われている。

それは、日本語には同音異義語が多く、くも、はしなど僅かなニュアンスで、意味を聞き取らなければならないと言われている。

ただ、絶対音感は超能力のようなものではなく、相対音感もあるので「耳がいい」とはいいがたい側面もある。

古代だ。祈りや踊り、色んな場所で音に関する能力は重要だと思う。

その時に、聞き分ける能力は大切になる。

「よく聞くもの」が「よく唄える」という鉄則があるからである。

耳のつく漢字

漢字についても色々考えさせられる。

耳のつく漢字は多い。そんな中で耳のつく漢字で「聡い」というのがある。

「聡い」 [形][文]さと・し[ク] 1 理解・判断が的確で早い。賢い。「この子は―・い」 2 感覚が鋭い。敏感だ。「耳が―・い」「利に―・い」

賢いと同じ意味だが、「聡い」は賢いより直感的なイメージがある。

もう一つ「恥」というのがある。 これは難問だ。

「恥」は、「心+音符(耳)」という会意兼形声文字であり、「心が柔らかくなってしまう(弱くなってしまう)」 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239472302 恥ずかしくて耳が赤くなる、ともあった。

耳というのが、単なる音の集音機ではなく、もっと精神的な意味がある言葉だと思う。

心に聞く。

例えば、自分が何かに怒ったとする。そんな時、自分の心に耳を傾ける。

「自分は、そんなに偉いのか」 「人のことを非難できるほど立派な人間なのか」 心の声を聞けば、人は自分の行為に恥じる。

それが、恥じるの本当の語源だと思う。

ミミという文字の語源は下記の説もある。

「みみ」は「身実(み・み)」だったのです。 古代では言葉は「言霊(ことだま)」でありました。 実体は見えないものの、そこには霊的な力があると信じられていました。 時には見えるものよりも生命の本質に近いとも考えられました。

実体が見えない霊を受け、身(み=カラダ)の中で実体にする(実にする)器官として 「身実(み・み)」になり、後に耳の形から、今の漢字を当てられました。

中略 京都大学教授・鎌田東二氏、同じく古東哲明氏立命館大学名誉教授の白川静氏などの著作に詳しく出ています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1498575289

つまり、言霊の受信機がミミだという事だ。

耳という言葉は、日本語のなかで、とても大切な部分をもっているという証である。

「尊く美しい」人たちの尊称

また、ミミというのが「美しい」人たちの尊称だったのかも知れない。

「身・美」という可能性もある。

古代の人たちの、美醜の判断基準がわからないが、美しさは神々しさに通じている。

外見の特徴といえば、これが一番わかりやすい。

ここに、古代人の美意識ともいえる、アクセサリーの発掘調査がある。

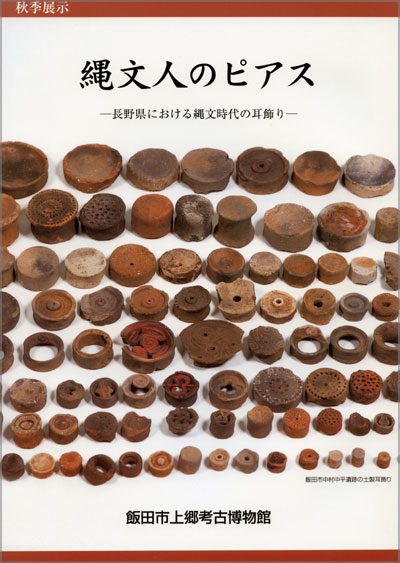

○ 古代人のピアス(耳飾り) 現在のピアスのルーツをたどると、今からおよそ6,500年前(縄文時代早期末)まで遡ることができます。 略

写真のように輪の切れた部分から、耳たぶにあけた孔に通して装着していたと考えられています。このけつ状耳飾りは2つに割れた物を修復して、再利用していた跡が残っていました。

また、耳たぶにあけた孔にはめこんで使用する土製の耳飾りが、小千谷市城じょうノの腰こし遺跡(縄文時代中期後半~後期前半)から出土しています。現在のピアスと比べてみてください。 縄文人たちは、耳たぶにかなりの大きさの孔を開けていたようです。

縄文人のピアス | 飯田市美術博物館

耳飾は縄文時代の人々は沢山付けていたようだが、弥生時代になると忽然と姿を消す。

狩猟文化から農耕文化へと移り変わる過程でのアニミズムの変化などという説もある。『アクセサリーが消えた日本史』浜本隆志

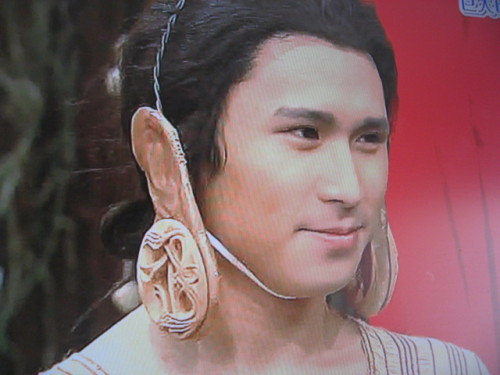

しかし、古墳時代に入ると、遊牧騎馬民族(スキタイ)の影響と見られる垂れ飾りの付いた環状の金属製耳飾が出現している。

これらは埴輪などに見られる痕跡から主に貴人が装着したと見られ、死後には埋葬品の一種として墓へ入れられた。

これらの事を考えれば、耳飾りはただの時代の流れとも言えるのだが、装飾する文化を持つ個性的な人たちは、好んで耳飾りをつけたようだ。

これは現代でも同じかなと思う。

おしゃれに気を使う人は、芸術家だったり芸能関係の人たちに多く、サラリーマンはしないからである。

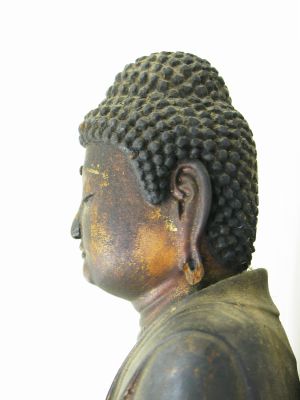

仏像を見てみれば、不思議な事に気づく。

耳が大きいのだ。 大きいというか、垂れているものが多い。

仏像の見方

「耳朶」の長さは左像のように我々と変わらなかったのに右像のように肩口まで届く長い耳朶となっていきます。

我が国でいう福耳で救済者がどこに居ようとも聞き取れるのです。

大きな耳は尊さの象徴であり権威の象徴でもあります。(略)

どうだろうか。

大きい耳(たぶ)は尊さの象徴であり権威の象徴とある。 仏教は聖徳太子が日本に持ち込んだものだ。

しかし、耳飾りの文化は取り入れていない。

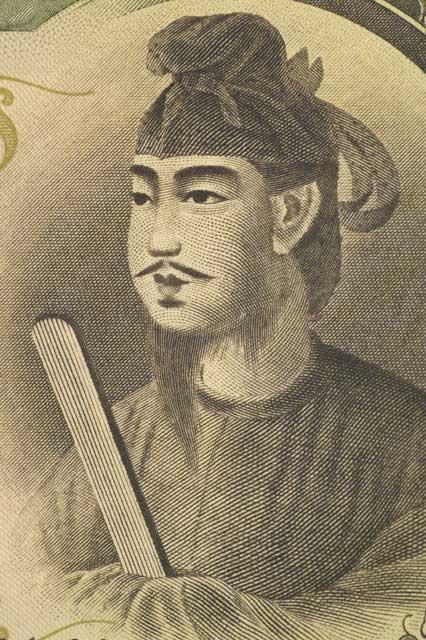

お札に載っている聖徳太子の肖像がの耳は大きいが、耳たぶはそのままである。

日本の古代先住民は、耳飾りをしていた。

仏像は耳が垂れている。

聖徳太子は耳は大きく書かれているが、耳飾りはしていない。(ツタンカーメンも大きいがたれていない)

この事から、どんな推理ができるだろうか。