ギリシャ神話と日本神話。神を柱と呼ぶ理由

小学生のころ、ギリシャ神話が好きだった。

何が好きだったかというとメドゥーサという髪の毛が蛇の怪物女と、神の子であるペルセウスが、顔を見ないように、鏡を使ってメドゥーサをやっつけるというストーリーが好きだった。

大人になって、日本古代史に興味がわき古事記を読むようになった時、八岐大蛇とメドゥーサが同じ蛇がらみということに気づき、ずっと気になっていた。

メドゥーサ

改めて調べて見ると古事記の話とギリシャ神話がよく似ている事に気づく。

日本神話とギリシャ神話

ギリシャ神話の神々の住む場所はオリュンポスという天上の世界で、日本も高天原という天上の世界に住んでいる。

まずこれが共通している。しかし、これは世界の神話にも多い。

そして多神教の世界である。だが多神教の国はほかにもある。

ギリシャ神話と日本神話に登場するさまざまな神々の話の逸話は、人間的で驚くほど多彩だ。

しかし、これもまたギリシア神話と日本神話だけの話ではない。

このように、似ているところはあるけど、ギリシャ神話と日本神話を特定の線で、はっきり結び付けるには難しい。

しかし、しかしである。

あきらめきれないというのが、正しい感想である。我田引水にならないように、検証していきたいと思う。

オリフェイスの神話

黄泉の国の話も驚くほど似ている。

この件に関しては、研究している学者の方もいる。

神話学者の吉田敦彦氏が『ギリシァ神話と日本神話 ― 比較神話学の試み』という本を書いている。

ギリシャ神話と日本神話 比較神話学

この本にオルペウスとイザナギ、デメテルとアマテラスの項目がある。

ネットに拡散しているギリシァ神話と日本神話の共通点の話のネタ元はこの本だろう。

吉田敦彦氏の説では、「内陸アジアの馬匹飼育遊牧民によって、神話が西から東へ運ばれたためであろう」としている。

そう、ギリシャ神話と日本神話の類似点がわかっても、ヨーロッパと古代日本の、物理的な距離がまず障害になることと、その伝播した仕組みが不明なので、なかなか学者の人も手がつけられなかったのだ。

吉田敦彦氏の仮説を紹介したい。

その前に、あまりにも日本神話と似ているオリフェイスの神話を紹介する。

ギリシャ神話 オルフェウス

オリフェイスという神様がいる。

オリフェイスは竪琴の名手で、エウリュディケと結婚する。

この妻は蛇にかまれて黄泉の国へ旅立ってしまう。

オリフェイスは黄泉の国の支配者に会い、二人が地上に出るまで後ろを売り向いてはならないという条件で、連れ戻る事を許したが、つい振り返ってしまう。

そうすると、エウリュディケは黄泉の国に吸い込まれてしまった。

この話は、イザナミイザナギの黄泉の国の話とあまりにも似すぎている。

ポセイドン

また、アマテラスとスサノウの関係も類似している話がある。

豊穣神であり、穀物の栽培を人間に教えた神、女神デメテルがいる。

そして、デメテルの弟が海の支配者ポセイドンである。

アマテラスとスサノウは姉弟だが、誓約という儀式で子供を生む。

女神デメテルは牝馬になり、ポセイドンは牡馬に変身してデメテルを犯し神馬を生んだ。

姉弟の関係なのだが、子供を生んでしまうという近親者の出産という話が驚きだ。

さらに最高位の天照と、一番崇められる豊穣神デメテル。破天荒で乱暴者の側面を持つスサノウと、海の支配者ポセイドン。

そのキャラクターの設定もそっくりだ。

実はまだまだある。

だが、神話がよく似ていても、この2つの神話のつながりが不明だった。

そこに、吉田敦彦氏の仮説が登場する。

内陸アジアの馬匹飼育遊牧民が、ヨーロッパと極東を結びつけたという仮説の真実性を検証しなければならない。

もしこの内陸アジアの馬匹飼育遊牧民が正しいとしたら、日本とギリシャの間の国にも、似通った神話が残っているはずである。

ネットを調べると、詳しく解説しているページがあった。

日本人の源流を探して

02.日本神話の成立 -ギリシャ神話との繋がり

http://www.geocities.jp/ikoh12/honnronn5/005_02nihonnsinnwa_no_seiritu.html

以下はこのページからの抜粋である。

スキュタイ人

スキュタイ人とはユーラシアのステップ地帯西半部を活躍の舞台とした、イラン系遊牧民、その代表がスキュタイ人・スキュタイ騎馬民族である。

スキュタイ人の神話がやはり日本神話とよく似ている。

スキュタイ神話だと、スキュタイ民族のタルギタオスはドニエプル河の神の娘神と結婚し、初代王のコラクサイスを生んだ。

日本の神話では、神武天皇は、天孫降臨のニニギノ尊とコノハナサクヤ姫の間に生まれた山幸彦と、海神の孫娘豊玉比売の間に生まれている。

「天上の最高神」又はその子孫と、「水の支配者」の神の娘が結婚することで、王家の始祖とか初代の王が誕生したとする点で、明らかに共通性が認められる。

確かにそうである。ただこれは他の神話でもありそうな事である。

三種の神器についても、ヘロドトスが伝えるこのスキュタイ神話にはさらに、初代王のために黄金製の三点の聖宝が天から降ろされたことが物語られている。

日本にも三種の神器はある。ただ正確に言えば天照がニニギに持たせたのは、鏡と勾玉の2点である。

ただ、この事でギリシャ神話と日本神話を結びつけるには弱いと思う。

しかしこの話が、ユーラシア大陸の遊牧民の神話であるなら、がぜん重要度が増してくる。

確かに、その中間とも言える神話かあったのだ。

ギリシャ

↓

インド・ヨーロッパ語族の遊牧騎馬民族(スキュタイ)

↓

東方の遊牧民

↓

日本

この流れである。

東方の遊牧民

アジアの遊牧民で有名なのはモンゴルだ。

だが、モンゴルの建国神話に登場するのは「蒼い狼」である。

モンゴル神話では蒼き狼と白い牝鹿とが天の命でやってきて、生まれた最初の人間が「バタチカン」だと伝えている。

朝鮮半島には檀君(だんくん)神話があり、伝説上の古朝鮮の王は、天神と熊との間に生まれたとされる。

モンゴルと朝鮮は、獣から最初の王が生まれたという「獣祖神話」で、この手の神話は遊牧部族に多いとされている。

比べてみれば、スキュタイの神話は、モンゴルと朝鮮の神話と、内容が大きく違うことがわかる。

日本の騎馬民族

日本には、九州に騎馬民族らしい一族がいた。

隼人である。

日本の五島列島に隼人に似たグループがあったと、肥前国風土記にある。

「この島の民は、顔かたちは隼人に似ている。いつも馬上で弓を射るのを得意として、その言葉は俗人と異なる」

この話は、隼人が九州だけの存在ではなく、大陸からやって来た可能性があるということだ。

さらに日向駒の話がある。

『日本書紀』に推古天皇が「駒ならば日向の駒」と歌を詠んだ記事が見られるが、当時の日向は大隅・薩摩を含んだ地域であり、森浩一は「隼人の馬」を指すものではないかと指摘している。

隼人舞 (大隅建国1300年記念)https://blogs.yahoo.co.jp/kyotonojun/11213372.html

上記の「東方の遊牧民」が隼人である可能性は高い。

さらに、隼人は古事記では、海幸彦の子孫としているし、神武東征には共に行動をしている、なぞのグループである。

こうなると、大和の神話として、隼人族の神話の一部が残ったと考えても不思議ではない。

古代ギリシアは、古代ローマ支配下以前のギリシアをいう。時代は紀元前8世紀位である。

日本で言うと弥生時代の始まりあたりだ。

古代ギリシア神話は、古代地中海世界の伝承を集めていたともいえる。

その古代ギリシア文明の総称エーゲ文明は前2500~1100年から始まる。

エーゲ文明は青銅器文明で中心はクレタであり、ここに前3千年紀末から非ギリシア人によって、オリエント文明の影響をうけて文明がスタートする。

紀元前8世紀にギリシア神話は完成されているが、日本の古事記は712年にまとめられている。

その差は1500年という長すぎる時間がある。

しかし、その長い時間が、遊牧民を介して日本に伝播した可能性が広がるのだ。

古代日本には、複数の民族がいたとされている。

日本海の出雲族や広島地方にいた吉備一族、さらに九州の邪馬台国連合、東北にもアイヌ族がいた。

しかし、その国々が出来る以前にも混沌とした倭族があった。

古来より、島国の倭国は海上交通が盛んであり、さまざまな伝承がシェアされて拡散している。

なので日本神話は様々なグループの伝承の寄せ集めである事は間違いない。

そして、その神話の中の重要部分に、大和と限りなく近い隼人の伝承もしっかり組み込まれていったのだ。

ギリシャ神話は西洋の文明国の神話として、遊牧民に拡散していき、伝言ゲームのように変わっていきながら、日本の大和へ伝えられたという仮説は十分信憑性がある。

九州に残る謎

くにさき画報 国東の奇祭 http://kunisaki.blog69.fc2.com/blog-entry-20.html

大分にケベス祭りというのがある。

大分は古代大和の神武天皇とはとてもつながりの深い土地である。

この地域にある祭りが、ギリシャ神話のプロメテウスの話そのものである。

プロメテウスは、ギリシア神話に登場する男神でゼウスの反対を押し切り、天界の火を盗んで人類に与えた存在として知られる。

ケベス祭りは神様の火を仮面をつけた別の神様が奪い、その火を参拝の人たちの頭上の上に振り掛けるといった奇祭だが、プロメテウスの話そのものである。

この祭りの意味も伝承も不明という事だが、秦一族の本拠地で行われているという事ならば、とても重要な意味を持つ。

まだ謎がある。

熊本県和水町にある隧道(トンネル)型遺構がありトンカラリンという。

このトンカラリンに関しては民間伝承もなく、その詳細は不明で「謎の遺跡」である。

謎だらけの遺跡「トンカラリン」 http://mnsatlas.com/?p=6444

考古学者の吉村作治によりエジプトのピラミッドとの共通点もいくつか指摘されている。石積みが布石積みという日本では珍しい工法であり、これはエジプトのピラミッドと同じものである。

これらは、古来日本にはない技や祭りを表している。

全てが西洋から伝わったものではないにしろ、九州の隼人族の周りにあるのは、偶然の一致以上のものがある。

以上が私の考察である。

伝わるわけがないと言い切るのは、間違いだと思う。

そして、さらにもう一つ重要な発見をした。

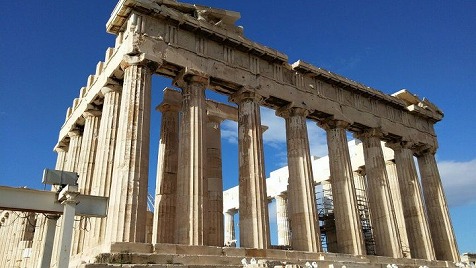

ギリシャ神話のギリシアの神殿の特徴は、やはりあの大きな柱である。

あの真ん中が膨らんだ太い柱は、法隆寺の柱にも用いられていて、明らかに古代ギリシャ発祥の建築方法である。

パルテノン神殿の建築様式と日本最古の木造建築法隆寺の柱が同じだという事は、とても有名な話である。

パルテノン神殿

日本での神々の数え方

日本では、神様を柱という単位で数える。

なぜ柱で数えるかは不明だったが、神話にギリシアの影響があるとすれば納得できる。

あのパルテノン神殿は、まさに柱の塊である。

ギリシア神殿も初期は、木造で大きな柱を2本建てている。

神殿のテラコッタ アルゴスのヘーラー神域出土。初期の神殿を写したもので、前室に2本の柱を建てる構成。

当然ギリシャでは、神様の数を柱で数えたりしない。

しかし、神の住む場所が大きな柱で出来ている事は間違いない。

日本の神様を柱と呼ぶ発想は、ここにあったのではないかと思う。

例えば三内丸山遺跡には巨大な柱の遺構があった。

現在の復元では物見やぐらとなっているが、柱イコール神と思えば、単なる物見やぐらではなかったのではないだろうか。

出雲大社の柱、伊勢神宮の神殿の柱

これらは、建築様式でもあり、神そのものではなかったのだろうか。

イザナギ、イザナミは巨大な柱の周りを回って神生みをする。

その柱こそ女神アテーナーを祀るパルテノン神殿の中の事を伝えているのではないだろうか。

イザナギ、イザナミはギリシア様式の神殿の中で、日本を作り上げたのだ。

様々なものを積極的に入れて、倭人の様式に合わせて変化させていく。

これこそ、大和の国なのだ。

コメントを頂いた「くえびこ」さんから教えていただいたヘルマ

ヘルマは、石もしくはテラコッタ、青銅(ブロンズ)でできた正方形あるいは長方形の柱。ウィキペディア

ヘルマ

いつも興味深く読ませていただいています。

神さまを数える単位「柱」について、最近ちょっとおもしろいことを知りました。

古代ギリシャで、ちょうど日本の道祖神のような役割をするものに「ヘルマ」というものがあるというのです。旅の神「ヘルメース」の語源になったと言われているそうですが、この姿がまさに「柱」。

もしかしたらすでにご存じのことかもしれませんが、久々の知的興奮に一筆とらせていただきました。

コメントありがとうございます。「ヘルマ」は知りませんでしたが、確かにおっしゃるとおり、「神様の柱」そのものですね。ギリシャ神話と日本神話をつなぐ大きな確証になりそうな予感がします。情報ありがとうございました。

メドゥーサよりヒュドラがヤマタノオロチと似てると思う

日本に伝播したとゆうよりも、日本から発生した話とは考えられないでしょうか?

縄文時代の遺跡でイサナギなのではという人面香炉形土器が出土してたりしますし・・・

日本自体が結構特殊なくにですよね、他の国は何度も争いで滅びてますが、日本は天皇制は守られながら武士同士の争いがおこなわれてるわけで百姓農民は守られてるんですよね、日本語も縄文時代から伝わってる言葉だって話です。

コメントありがとうございます。そうですね。古さにおいては縄文時代がダントツですし、縄文人が西洋人とよく似ていたという調査結果もありますので日本が元という事も有り得ると思います。西洋と東洋がなぜこんなに違うのかという事実自体が不思議ですし、今後の考古学的発見を期待したいと思います。

記事大変興味深くよませていただきました。私は、両親が薩摩と大隅の、隼人族の末裔です。私も以前から、の記事の同じ考察を持っていました。血の直感とシンクロニシティが、この記事が事実であると私に告げています。

コメントありがとうございます。隼人族の末裔とは驚きです。隼人族は建国に関与した一族です。海幸彦山幸彦の話や神武東征。いつかその謎が解き明かしたいと思っています。ご賛同ありがとうございます。