薩摩・大隅隼人族こそ大和成立の立役者

2018年の大河ドラマは「西郷どん」というタイトルで話題になっている。

このドラマの舞台である薩摩は独特な地域である。

なぜこんな独特で特殊なのか考えてみた。

鹿児島県桜島

薩摩が独特だと思う理由

■隼人という存在

古代より隼人という種族がいる。この隼人が実に不思議である。

■薩摩の示現流

未だに示現流は残っている。実践オンリーの剣法は日本人の感性にそぐわないと思うのだが。

■薩摩人の戦闘能力が異常に強い。

実はもっとあるのだが、これらの理由を考えてみたい。

隼人

隼人(はやと)とは、古代日本において、薩摩・大隅・日向(現在の鹿児島県・宮崎県)に居住した人々。

「はやひと(はやびと)」、「はいと」とも呼ばれ、「ハヤブサのような人」の形容とも方位の象徴となる四神に関する言葉のなかから、南を示す「鳥隼」の「隼」の字によって名付けられたとも(あくまで隼人は大和側の呼称)。

風俗習慣を異にして、しばしば大和の政権に反抗した。やがてヤマト王権の支配下に組み込まれ、律令制に基づく官職のひとつとなった。ウィキペディア

薩摩隼人

この隼人という名称。男らしさと勇敢さのイメージが有り男の子の名前に付けられたりしているが、本当はそんな爽やかなイメージとは大違いな部族だった。

古代、鹿児島の北部にある熊本には熊襲という部族がいた。基本的には熊襲も隼人も同じような名称である。

長崎、佐賀、福岡にも土蜘蛛という部族がいた事も知られている。これらの部族の特徴は、ヤマトに反抗したことだ。中でも熊襲は徹底的に反抗したようで、ヤマトに滅ぼされてしまった。

ところが隼人は大和に協力的で、平安時代初頭まで朝廷に仕えていた記録がある。

山幸彦と海幸彦

山幸彦と海幸彦

隼人は山幸彦と海幸彦の昔話に出てくる。この話は古事記、日本書紀にも載っており有名な話である。

あらすじは省略するが、浦島太郎の話のベースにもなっているといわれなんとも不思議な話である。

山幸彦と海幸彦は兄弟で、兄が海幸彦、弟が山幸彦である。

話は弟の山幸彦が、兄から借りた釣り針なくしてしまい、兄の激怒を買ってしまう。

弟が落ち込んでいると海のお姫様が登場。海の中でなくした釣り針を見つけてもらったのだが、兄の海幸彦の怒りが収まらなかった時の為に、潮の満ち引きを操れる宝の玉をもらう。

サメに載って帰って兄に針を返すのでが、やはり兄の怒りは収まらなかったので、宝の玉を使い兄を懲らしめた。

こんな話である。

まーツッコミどころ満載の話なのだが、この話の面白いところは、弟の山幸彦が大和朝廷の祖先となり、兄の海幸彦が隼人となりましたと結んでいるのである。

この話は宮崎県の宮崎市を中心とした宮崎平野に集中しているという。これだけでも、大和政権の生い立ちがわかるのである。

まず、古事記、日本書紀にこの神話が書かれていること。

大和と隼人は兄弟だったこと。

この神話の伝説は宮崎県に広く残っていたこと。

そして山幸彦は神武天皇の祖父にあたるのだ。

この事だけで、薩摩、熊本、宮崎が大和発生に大きく関わっていることがわかる。

謎の薩摩という名前

なぜ薩摩というのかははっきり定まっていない。

1.薩摩(さつま)名は、諸国名義考(しょこくめいぎこう)によれば、幸浜(さちはま)で、幸は得物(さつ)、また、猟(さつ)の意味であるとしています。

2.薩摩は幸島であり、神話のいう山幸、海幸の意であり、島というのは、周囲に界隈(かいわい)があって一区域をなすところで、摩は島の略であるという。(白尾国柱(しらおくにはしら、江戸後期の国学者)の鹿児藩名勝考)

3.海幸・山幸神話の「幸(サチ)」から、「サチツマ(幸の間=幸の国)」となり、サツに仏教用語で観音菩薩をあらわす「薩」が当てられて「薩間」から「薩摩」へと定着したのであろう。

「大隅国」について

http://kamodoku.dee.cc/oosumikoku-n-ituite.html

4.トン族の薩神 (さっしん)説。

長江流域に住むトン族の「薩神」神話由来。「兀室(こつしつ。つまり蒙王家を指しこの場合は当時の蒙王・完顔希伊)は狡猾で才能がある・・・・その国の人は珊蛮(さんばん・しゃばん)と呼ぶ。珊蛮とは女真語の巫嫗(ふおう・巫覡)である。神と交流し変身することができるので、神のようだった」

薩摩地名由来と語源

https://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/54736400.htmlトン族の薩神

https://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/3186710.htmlトン族の村に日本人の起源を探る

https://nsfs2.exblog.jp/4792035/

トン族大歌祭り

このトン族の薩神という話は、信憑性がある。

トン族が住んでいる中国・広西チワン族自治区はベトナムと隣接していて、日本の稲作を伝えた地域ともろかぶさる地域である。

この地域の人々はの人々は、華北人から「百越」(越人)と呼ばれていたとある。さらにトン族は、自然神を崇拝し、女神信仰である。

これらの事を考えれば、トンデモ説ではないことがわかる。

ネットにもこれらの考察のページも多く、検索することをおすすめする。

薩摩以前の名称

薩摩以前の地域は阿多(アタ)と言ったとある。

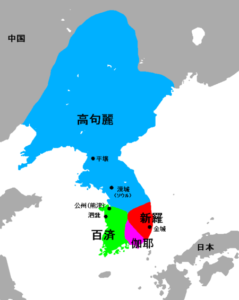

今の鹿児島は薩摩だけではなく大隅という地域との合体である。

日本書紀には大隅隼人と阿多隼人という文字がある。

西郷どんの鹿児島は、大隅と阿多の地域がどうだったのかを知ることである。

大隅と阿多の地域に隼人という文字が使われているので、やはり隼人がどんな種族だったのかを知れば解明できると思われる。

隼人の大きな特徴は、戦士だということである。

最初にあげた、示現流も象徴的である。

日本の剣術は、ほとんど剣道という「道」になっていくのだが、そうではない剣法もあった。代表的なのが、新撰組近藤勇の天然理心流である。

その天然理心流の近藤が恐れたのが薩摩の示現流だ。

また、朝鮮半島での文禄・慶長の役の事だが、五千の島津兵は見事二十万の明軍を撃退する。明人は鬼石蔓子(グイシーマンズ=おにしまず)と呼んだという。

まさに最強の軍隊である。

なぜこんなに強いのだろうか。

実は、薩摩だけではなく日本全体が強かった。大東亜戦争時の日本兵は世界が恐れたほどである。

その理由は日本人だからというのもあるが、島国で逃げ場がなく、逃げることや捕虜として捕まるなどという文化がなかったからだと言われる。

武士は切腹で面目を保つと言われ、戦争時において逃げるという感覚が乏しい国民だった。(退却は作戦で逃げることとは違う)

そんな日本の中でも、薩摩は飛び抜けていたということである。

薩摩は縄文時代から日本の最先端

桜島

薩摩には桜島がある。

この桜島は何度も噴火している。そしてこの桜島の地下にあるのが姶良(あいら)カルデラと呼ばれている。

鹿児島のカルデラ

この巨大なカルデラは約2万9,000年前に大噴火した。この噴火時に吹き出した火山灰は東北地方まで届いたという。

この噴火は、九州に住んでいた旧石器人を死滅させた。

さらに鬼界カルデラというものがある。この鬼界カルデラの破局的噴火は、約7,300 年前におこった。

噴火の火山灰は、数十メートルも降り積もって九州や四国の縄文人を死滅させたといわれている。

この火山灰の下には舟作の工具(世界最古)や燻製施設と大量の炉、独自の貝殼紋の土器があったことが確認された。

つまり九州南部には海洋文化を持っていた縄文人が噴火以前は住んでいたのである。

桜島噴火より怖い!九州の旧石器人や縄文人を死滅させた巨大カルデラ噴火 http://www.kigyoujitsumu.jp/business/topics/8529/ より抜粋

この事は下記のページにも詳しく書いている。

巨大噴火に埋もれていた幻の縄文文化

http://bunarinn.lolipop.jp/bunarinn.lolipop/bunarintokodaisi/minamikiyusilyuA/minamikilyusilyuuA-html.html

この火山灰の地下に「上野原遺跡」が発見された。この遺跡は日本で最も古く規模の大きな定住集落後だった。

上野原遺跡

この遺跡の発見は「縄文文化は東日本で栄えて西日本では低調だった」という常識に疑問を呈する遺跡ともなった。ウィキペディア

そこで発見されたのは弥生土器に類似した壺形土器である。

上野原遺跡

弥生式土器は薩摩から

弥生時代というのは、弥生式といわれるのっぺりとした素焼き土器と水田稲作から呼ばれている。

この弥生時代、未だに大量の渡来人(朝鮮半島)が作ったという説明をしている学者が多い。

一般的には紀元前4世紀頃からと言われている。しかしこの年代は最近ばらつきが出ており紀元前10世紀という説もある。

また日本全域が一気に弥生時代に突入した理由ではなく、沖縄や東北、北海道は縄文様式が継承され弥生時代と呼ばれる期間はないとされている。

弥生時代と呼ばれるものが来なくても文化が遅れていたわけでもなく、磨製石器を造る技術、土器の使用、農耕狩猟採集経済、定住化という縄文様式が続いただけである。

鹿児島の文化

鹿児島の縄文時代の「上野原遺跡」で弥生式土器に似たものが発掘されたというのは、とても意義が大きいと思う。

弥生式土器は弥生人が開発されたことになっているのだが、この説が一気にひっくり返されていく。

日本列島の南にある鹿児島こそ、中国南部や東南アジアからの移住者が最初にたどり着ける場所であり、鹿児島では縄文時代すでに水田稲作が行われていた可能性がある。

しかしカルデラの破滅的噴火で南九州は火山灰の土地になってしまった。

この為九州全域が1000年くらい無人であったと言われている。

このため、九州の縄文時代は新しい移住者達が住み着き、新縄文時代と呼んでもいい新時代がスタートしたのだ。

そんな鹿児島は当然稲作には適していない。

必然的に稲作をしない、生き延びた縄文人と、新たに海流に乗ってやって来た新縄文の人々の地域になったと思われる。

それなら壊滅的噴火後に鹿児島に住み着いた縄文人はどこから来たのだろう。

残念ながら中国南部、東南アジアあたりからとしか言えないのが現在である。

しかし、鹿児島の方言がかなりきつい事や火山灰で水田稲作に向いている場所が少ないことを考えれば、西九州とは違う人々だと推測される。

広西チワン族自治区

例えば前述したトン族の住む中国・広西チワン族自治区も可能性があるし、中国の長江で発見された三星堆(さんせいたい)遺跡などの、複数の古代文明の人々かチベットの古代文明の元になった地域の人々も有力だ。

特に三星堆遺跡の青銅縦目仮面や青銅製の扶桑樹をみれば、日本に関わっていたのかもと推理したくなる。

例えば、扶桑(ふそう)とは中国伝説で東方のはてにある巨木(扶木・扶桑木・扶桑樹とも)である。扶桑(ふそう)は、中国における日本の異称でもある。

扶桑樹

なぜ、日本を象徴した扶桑樹の立派な青銅神樹が存在するのか、不思議なのだ。

さらに青銅大鳥頭という鳥の頭の像があるのだが、僕にはこれが「はやぶさ」に見えてならない。

青銅大鳥頭

いずれにしても現在は不明なのが残念だ。

火山の地域には特別な種族がいる。

上記のような考察で、薩摩には縄文系狩猟民族の集団が定住したのではないかという推論が成り立つ。

それが隼人だと推測される。

鹿児島には桜島があり、その北には熊本、阿蘇山がある。熊本の有明海の西には雲仙岳がある。共に規模は違うが大噴火をしている。

熊本の場合、熊襲であり、雲仙の回りには土蜘蛛の痕跡がある。

火山の噴火という大きい生存のリスクのある場所に住む種族は、水田農耕を主とする一族とは、やはりどうしてもいろんな事が特殊になっていくのだろう。

隼人も熊襲も好戦的な種族だはないが、侵略に対しては徹底的に戦う種族だった。

それは、特殊な場所に住み続ける種族の連帯感がなせる業ではなかったかと思う。

天皇の誕生

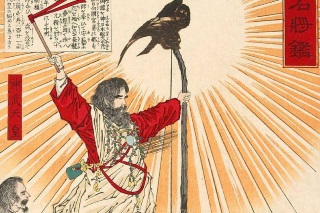

初代天皇は神武天皇である。

神武天皇は宮崎県の日向から出発して近畿地方まで遠征している。当然皇室の始まりは九州ということになる。

もし、大和朝廷が大陸系の種族だったら、古事記、日本書紀に神武天皇は大陸から来たと書けばいいだけの話である。それ以外にもいくらでも都合良く書けるはずである。

しかし、宮崎の日向と書いている。日向地域の比定は確定されていないが、隼人の住居地である。

科学的な目で見れば、

南九州における男性人骨の形質は、内陸部と宮崎平野部では異なることが報告されている。内陸部の人々は縄文人・西北九州弥生人に類似し、一方、平野部の人々の中には、北部九州弥生人に類似するグループも存在するとしている。ウィキペディア

とある。

この事は、違う種族の人達が九州の宮崎地域に共存していた証拠となる。

記紀の中に、神武天皇の家族のことが書かれている。

神武天皇

東征の前に神武天皇は結婚している。后は吾平津姫(あひらつひめ、阿比良比売)とある。

この后の名前だが、鹿児島にある姶良(あいら)カルデラと名前が酷使している。また古代の大隅国に存在した郡の名前は姶羅郡という。

これは吾平津姫が大隅隼人であることの証明でもある。そして息子がいる。名前を手研耳命(たぎしみみのみこと)という。

この王子は2代目の天皇を殺害しようとしたので、側近から討たれている。

この時点で隼人の血筋は皇族から遮断されたことになる。しかし隼人族は近畿地方に移住させられ宮中で守護や芸能、相撲、竹細工などを行うようになったという。

この事でもわかるように、鹿児島の隼人族は神武天皇と親族であり、神武東征、大和征服の立役者だった。

この事はあまり知られていないことのように思える。

薩摩の歴史的経緯

カルデラの破滅的噴火以前、鹿児島に高い文化があったことは「上野原遺跡」で証明されている。

そこで発掘された弥生式土器に似た時があるという事は、日本の水田の歴史はこの縄文の地から起こったと思われるのだ。

なぜなら水田が始められれば穀物を入れる実用的な壺が必要だからである。

地理的に見ても中国大陸南部と距離的にも近く、温暖な気候は稲作に最適だからである。

それがカルデラの噴火により、全てが灰の中に埋まってしまったのだ。

この事で日本の稲作の歴史から、鹿児島は外れてしまう。ある意味孤立した地域になってしまったのだろう。

稲作をやる弥生系日本人とは違う、シラス台地でも生きていける狩猟型の民族の地域として育っていったのだ。

これが鹿児島、熊本の歴史である。

ちなみに長崎県五島列島にも隼人らしき人々が住んでいたと古文書で記されているが、これはおそらく鹿児島から移住した人たちではないかと推測される。

最初にあげた薩摩が独特だと思う理由はこれで解明された。

薩摩人の戦闘能力が異常に高いのは、狩猟型縄文人の末裔だからである。

その戦闘能力は後年示現流という剣法で開花されたと思う。

歴史は繰り返す

西郷隆盛

西郷隆盛が活躍したのは、動乱の明治維新時である。

そして、その薩摩藩の力が大きく関与して大政奉還が実現された。

しかしその後の薩摩の待遇や事件は、古代の神武東征後の隼人の待遇に酷使している。

西郷隆盛は西南戦争の藩主となって、新政府と戦い破れてしまう。

これは720年に勃発した隼人の反乱と同じ構図を持っている。

そう考えれば、隼人という種族の勇ましく、しかし哀しい運命を強く感じてしまうのだ。

隼人という名前は尊称

隼人とははやぶさのように素早い人とか、方位の象徴となる四神に関する言葉のなかから、南を示す「鳥隼」の「隼」の字によって名付けられたとも言われている。

まさに守り神として、最大限の尊敬を払って付けたヤマト側の尊称そのものである。

神話では海幸彦、山幸彦と兄弟として語られ、神武天皇の妻は隼人族だった。

その関係は記紀にも語られているが、世間的によく知られていないことが残念である。

「ハヤト」と「ヤマト」

まさに兄弟の種族であることはこの名称から読み取れる。

そしてこの呼名こそ日本を支えた影の主役であることを物語っている。

“薩摩・大隅隼人族こそ大和成立の立役者” に対して1件のコメントがあります。