秦一族は倭系人だ (1)

秦一族は古代史の中でもかなりの有名人である。

ネットの検索では「ユダヤ人かも」という記事がたくさん出てくる。

確かに出自は不明だが、それ以上に日本にとって貢献度の高い一族なので、常に注目を浴びる存在である。

日本への帰化氏族は秦氏以外にも、中国の漢王朝から渡来した一族の東漢氏もいる。

いつも思うのだが、秦氏も含め、なぜ日本にやって来たのかという問いに関して、どなたにも明快な答えがないのが不思議である。

今回はそれを調べてみたい。

秦河勝 - Wikipedia

一塊の人々が移動するには、それなりの理由が必要だ。

例えば気候が変わったとか、敵に追われている、亡命をするなどである。

それ以外だと、日本から呼ばれてやって来たというのもある。

ウィキペディアには葛城襲津彦の支援によって日本へ渡るとある。

葛城 襲津彦(かずらき の そつひこ)は、4世紀末から5世紀前半頃と推定されている。武内宿禰の子で、葛城氏およびその同族の祖とされるほか、履中天皇(第17代)・反正天皇(第18代)・允恭天皇(第19代)の外祖父である。

武内宿禰

外祖父(がいそふ)とは、ある人からみた 母親の父親 、母方の祖父の事だ。

古代の有力者の中で、娘を天皇に嫁がせ、その子が幼くして天皇として即位すると外祖父となるので、権力拡大のためによく画策されていた。

まず葛城襲津彦が、伝説の武内宿禰の子とあるのは怪しい。

武内宿禰は景行・成務・仲哀・応神・仁徳の5代(第12代から第16代)の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣である。

『水鏡』では武内宿禰は仁徳天皇55年に280歳で死去、『帝王編年記』では仁徳天皇78年に一説として312歳で死去したといい、他にも諸伝説がある。

この、とんでもない長寿はすごい。

『日本書紀』『古事記』の記す武内宿禰の伝承には、歴代の大王に仕えた忠臣像、長寿の人物像、神託も行う人物像等が特徴として指摘される。

その子供が葛城襲津彦で、彼の手引きで秦氏の祖、弓月君は奈良にやって来たのである。

武内宿禰が300歳前後まで生きていたという話を真に受けると、葛城襲津彦は250才以上だろうか。

どうしても、話に疑いがもたれるのはしょうがないだろう。

秦氏の出自

『日本書紀』で応神天皇14年(283年)に百済より百二十県の人を率いて帰化したと記される弓月君を秦氏の祖とするとある。

秦氏は ユーラシア大陸のかなり奥まった地域の出身で、朝鮮半島を経由してやってきた渡来系氏族である。

本当だろうか。

秦氏は6世紀頃から断続的に朝鮮半島を経由して日本列島の倭国へ渡来してきた。

鉱山技術、鍛冶技術、養蚕、機織、酒造などの最先端テクノロジーを倭国に伝播させた氏族だ。

6世紀頃から断続的に日本にやって来たとされている。

『日本書紀』によると弓月君は百済の百二十県(1万人から2万人)の人民を率いて帰化したとある。

単純に読むと、一気に1万人から2万人、引き連れてきたように取れるが、断続的にやって来たのである。

その時期の朝鮮半島の政情である。

AIによる答え

5世紀の朝鮮半島は、激しい政治的抗争が繰り広げられていました。この時期、高句麗と百済の間で戦いが激化し、中国の北朝と南朝の影響も大きくなっていました。高句麗は、中国の北朝に朝貢を続けていました。

百済は、中国の南朝に朝貢を続けていました。

475年には、高句麗が百済の王都である漢城を攻め落とし、百済王を殺害する事態が発生しました。また、この時期には倭国(日本)も朝鮮半島との戦いを始め、渡来人と呼ばれる大陸からの人々が日本にやって来ていました。

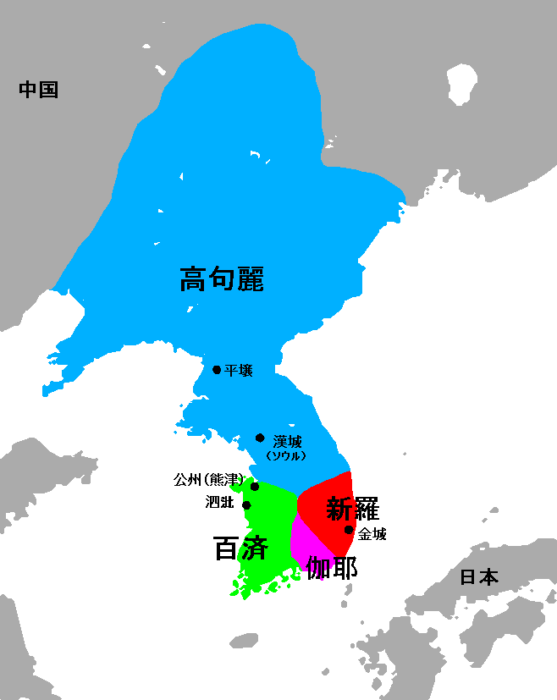

三国時代の地図、5世紀終わり頃(さらに、2007-02-16 加羅を伽耶に修正)

ちょうどその時期のようだ。

『日本書紀』によると、弓月君の一族も、この時代に、百済経由で日本に帰化(亡命)を求めてきました。

この時、新羅が弓月君の渡来を妨害したため、応神天皇は軍隊を百済と新羅の国境に派遣し、新羅を牽制して弓月君の一族の渡来を助けました。

弓月君は、なんと120県の人々を率いて日本に帰化したのです。

日本音楽の伝説HPより

AIによる答え 弓月君は百済から来朝して窮状を応神天皇に上奏しましたとある。

この文を読めば、朝鮮半島から、日本に亡命したかったのだととれる。

これで一件落着のようだが、これは推測の上に推測を重ねた、推理の一つにしか過ぎない。

どこまでが事実か

「新羅が弓月君の渡来を妨害」とあるが、なぜ妨害したかはどこにも書いていない。

ヤフーの知恵袋に、この問題について書いてあるのを見つけたので、抜粋して転載する。

日本三代実録(六国史の最後)の883年の記事に、秦氏の先祖の「融通王の父功満王が星占いをして日本に来ようと志した」という話があり、融通王が領民を連れて、応神天皇十四年に日本に来たなど、日本書紀とほぼ似た内容がありますが、ここも、新羅が妨害した理由は書いてありません。

日本書紀には、弓月君が秦氏の祖先とは書いてありません。

日本三代実録には上記の他に「秦氏の祖先である融通王は、秦の始皇帝の十二世孫の功満王の子」とあります。

融通王=弓月君が日本に来たのが、日本書紀の記載通りの283年だとしても、始皇帝の約5百年後で、新撰姓氏録の“融通王=弓月君は始皇帝の五世孫”はありえません。

ヤフーの知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11136292476

ネットには詳しい方がいて助かる。

秦氏の先祖と新羅、百済の関係も不明である。

とすれば、亡命を希望していたというのも怪しい。

もう少し調べてみたい。