邪馬台国を「やまたいこく」と読んだ人

現在、魏志倭人伝に書かれている「邪馬台国」は、現在では「やまたいこく」という読み方が主流である。

正式には、旧字体の邪馬臺國と書かれている。

江戸時代においても「やまとこく」と呼ばれていたのだが、江戸時代に新井白石が通詞今村英生の発音する当時の中国語に基づき音読したことから「やまたいこく」の読み方が広まった。ウィキペディア

また

現存する三国志の版本では「邪馬壹國」(新字体:邪馬壱国)と表記されているが、晩唐以降の写本で誤写が生じたものとするのが通説である。ウィキペディア

新井白石と今村英生が「やまと」を「やまたいこく」と読んだのは、学者の一説である。

しかし、その一学者と通訳が、新説として世間に広まったのである。

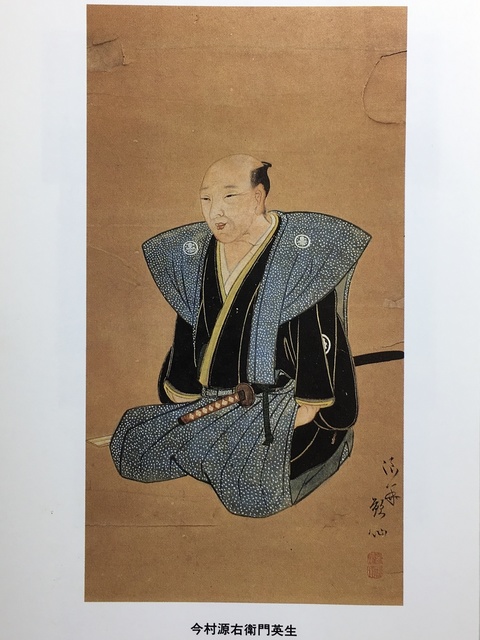

世間といっても、江戸時代の事だ。ごく一部の学者間であったと思うが、それが通説となっている。なぜ広まったかといえば、新井白石は超有名人で、今村英生というオランダ通詞が優秀だったからである。

新井白石は一介の無役の旗本でありながら6代将軍・徳川家宣の侍講として御側御用人・間部詮房とともに幕政を実質的に主導し、正徳の治と呼ばれる一時代をもたらす一翼を担った。

新井 白石

今村英生は幕府公式通訳官で若いころ出島でエンゲルベルト・ケンペルの助手となり語学に磨きをかけると共に薬学・医学・博物学を習得。通詞に採用されてのち、抜群の語学力と学識を生かし、新井白石や徳川吉宗の洋学を陰で支えた。

今村源右衛門英生

そして邪馬台国=やまたいこくは、発音する当時の中国語に基づき音読されたという、裏付けがあったからである。

清国の時代と魏の時代

江戸時代の中国は清である。

清は1636年に満洲に建国され、漢民族を征圧し1644年から1912年まで中国本土とモンゴル高原を支配した最後の統一王朝である。

つまり満洲民族の国で、ツングース系民族の一つであり、中国東北部、ロシア沿海地方(旧満洲)などに発祥した。

そしてその言葉は満洲語であり、文字は満州文字である。

満洲文字による「満洲」

しかし、清代の長年にわたり、人口の上では圧倒的な少数派でありながら支配者として漢民族を含む中国全体に君臨した結果、満洲族の文化は中国文化と融合・同化していった。

今村英生は、その時代の中国語の読み方を発表し、それが「やまと」ではな「やまたい」だったという訳だ。

魏志倭人伝は、3世紀末に陳寿によってまとめ上げられた歴史書である。

その時代の中国での公用語は上古漢語とされている。

上古中国語または上古漢語(じょうこかんご)とは、紀元前15世紀頃 - 3世紀頃の中国語である。最も古くまで遡ることができる中国語の段階であり、現代の中国語諸言語の祖先である。

今村英生オランダ通詞は、博識であり、魏の時代の漢文の読みと、清の時代の読み方の違いについて、知っていたに違いない。

なので、そのことを当然考慮したと思うのだが、当然正確さはなく、「やまたいこく」という読みも、推論だったのである。

しかし、これはしょうがない事である。

中国語と倭人語

現代においても、中国語では音を伸ばす長音や、小さい「っ」が入る促音は中国にはない。

魏より昔の時代の中国人が、倭国での倭人の言葉を正確に聞き取ったかは不明だが、ほとんど無理だったと思う。

倭人の言葉を聞き取る

↓

中国人が、中国語に書き写す

↓

それを日本人が読む

まさに伝言ゲームの有様だったのである。

日本国内の史書には、邪馬台国や卑弥呼の存在は一切記載が無い。所在地について、今も議論が続いている状態だ。

中国の歴史書に書かれている倭人の事について、私たちはどこまで信用していいのだろうか。

まさに超難問である。