長崎 飽の浦(あくのうら)の謎

長崎市の稲佐山側に飽の浦町という小さな町がある。

この地域には世界的に有名な三菱重工業長崎造船所がある。さらに世界遺産になったジャイアント・カンチレバークレーンも設置されている。

ジャイアント・カンチレバークレーン 九州旅ネット

隣接した丸尾町には三菱電機長崎もある。

長崎は三菱の城下町といわれている。その本丸が飽の浦町にある。

飽の浦

私は旭町だから、飽の浦は馴染みが深いが、この飽の浦(あくのうら)の町名の由来が昔から気になっていた。

まず珍しい町名だからだ。「あくのうら」と最初から読める人はまずいないだろう。

さらに、飽の浦という名称の意味がわからない。

飽という文字は、お腹がいっぱいのときに使う飽食の飽という字だ。この文字にどんな意味があるのか、さっぱりわからないからだ。

なので飽の浦を調べてみた。

一応記録には飽の浦の事が書いている。

ちなみに、平戸小屋町一帯は、かつての景勝地と言うことで、これにちなむ地名も残っている。例えば、南側にある「秋月町」は、仲秋の名月の鑑賞に最も適していた土地であったことに由来する。

また、近隣の「飽の浦」も、かつては「秋の浦」と呼ばれていた事から地名が起こったそうである。

飽の浦が秋の浦と呼ばれていたらしいとある。

ただ、浦というのは海岸である。山の上なら仲秋の名月の鑑賞でもわかるが海岸が月を鑑賞する名所だとは思えないし、秋の浦というより月の浦となるはずだ。

まあ地名なのでいろんな由来があると思う。昔は秋の浦とも呼ばれていたという事に疑問はあるが、論破するほどの事実もないので認めるしかない。

だがなぜ「秋の浦」が「飽の浦」になったのかがわからない。

飽は「あきる。腹いっぱい食べる。満たされる」「飽食」「飽和」という意味である。

優雅な「秋の浦」の方が地名のするにはいいと思うんだけど・・。

この答えに満足できず更に調べてみた。

阿南国(ベトナム)王族の娘

飽の浦郷には特筆すべきことがある。

江戸時代、長崎は海外貿易が盛んで、鎖国でありながら野望あるものは海外に出ていった。

1601年以降、安南、スペイン領マニラ、カンボジア、シャム、パタニなどの東南アジア諸国に使者を派遣して外交関係を樹立し、1604年に朱印船制度を実施した。

これ以後、1635年まで350隻以上の日本船が朱印状を得て海外に渡航した。ウィキペディア

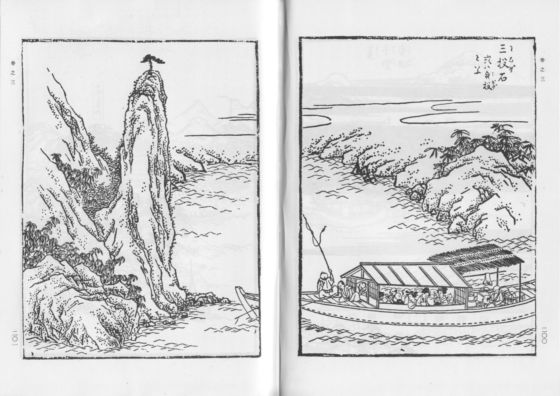

朱印船

そしてその中のひとりに長崎の荒木宗太郎がいた。

肥後熊本の元武士の豪商荒木宗太郎は阿南国(ベトナム)王族の娘を妻とし、長崎に正妻として連れ帰ってきて、この飽の浦に住んだのだった。

現在の飽の浦公園に彼の屋敷があったという。

連れてきたお嫁さんは王加久戸売(ワカクトメ)姫といい、長崎で旦那さんを呼ぶ時「アインオーイ、もしくはアニョオーイ」と言っていたので、「アニオーさん」と呼ばれていた。

この話は長崎でも有名である。

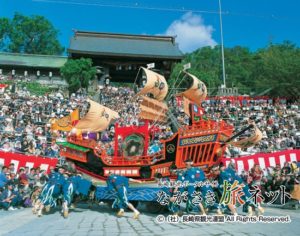

本石灰町が長崎くんちで御朱印船を奉納した。これは荒木宗太郎が乗っていた御朱印船である。本石灰(もとしっくい)町が奉納した理由は本石灰町に貿易の館を構えていた縁だからである。

ながさき旅ネット 長崎くんち 御朱印船

話をもとに戻すが、飽の浦も含める海岸線は、立神、水の浦、岩瀬道など奇岩の集まる海岸で、江戸時代風光明媚と讃えられ観光スポットになっていた。

荒木宗太郎はその名所に館を構えたということだ。

さて飽の浦という名称だが、江戸時代の浦上渕村の十三郷の一つだという記述がある。つまり昔から飽の浦と呼ばれていた事は事実である。

秋の浦という呼び名は、じつは違うところから起こったのだ。

秋ノ浦焼

飽の浦近辺に秋ノ浦焼という焼き物があった。

秋ノ浦焼は、安政4年(1857)に建設が開始された長崎製鉄所の建築用の煉瓦を焼く窯で作られたと言われてきました。

やや厚手の磁器質の素地に、朱色やピンク・白・茶・緑・水色・黄緑・黄色など明るく多彩な顔料で、紅白の花をつけた木と鳥が描かれています。目立たない裏側にも、圏線と3つの蔓草文様が染付で描かれており、本格的な焼物の窯場ではないのに、きちんと手間をかけて作られた器であることがわかります。

秋ノ浦焼

そして、高台の内側の「秋浦」という赤い上絵の銘が、秋ノ浦焼であることを証明しています。

秋の浦という名称がわかるのはこの焼き物で、江戸時代、アクノ浦、悪ノ浦、飽浦などと記録されてきましたが、秋ノ浦と称されることもあり、他より趣のあるこの呼び名が焼物に付けられています。

実のところ、どんな窯で、誰が、何のために作ったのか、いつからいつ迄作られていたのかなど、明らかになっていない点も多く、謎に包まれた焼物です。

秋ノ浦焼

長崎県文化振興課

http://tabinaga.jp/tanken/view.php?hid=20110928151059

この秋の浦焼き、学術的には謎でもその生い立ちは推測できる。

荒木宗太郎婦人のアニオーさんは阿南国(ベトナム)王族の娘で輿入れの際は豪勢な行列だったと記録に残っている。

九州あちこち歴史散歩 長崎くんち2013の本石灰町の傘鉾の「アニオー行列」模様

アニオーさんは死ぬまで飽の浦で過ごしていたというので、アニオーさんの持ち物も残っていただろう。

ベトナムという国は漢字圏である。中国の越という国の南にあるので、越南という。このエツナンがベトナムという国名になった。

となれば嫁入り道具には中国製の白磁もあったのだろう。アニオーさん関係の職人が、その後復刻したのだと思う。

銘が秋ノ浦となっている理由だが、江戸時代長崎は文人たちが多く集まっており、洒落た名前をあちこちにつけている。

長崎を崎陽(きよう)と呼んだりするが、これは漢学者が中国風に呼んだものである。

アクの浦を秋の浦と呼んだのは、その類でないかと思う。

ここで一つの疑問が起きる。

「あくのうら」ではなく「あきのうら」という別名が存在していたという事実である。

「あく」と「あき」では、語感がまるで違う。なぜだろうか。

飽の浦となった理由

長崎港が賑やかになったのは、1571年にオランダ船が来るようになったからで、それ以前の稲佐方面は江戸時代ほど観光地ではなかったと思われる。

飽の浦のそばには岩瀬道という奇岩があったという。岩瀬道は本来岩背洞と書いている。

文字通り大きな洞があったという。

岩瀬道

現在は埋めたてて昔の面影はまるでないが、地図で見ても岩背洞と飽の浦は続いていたようだ。

空きの浦

ここからは私の推理である。

飽の浦は「空きの浦」だったのではないかと思う。

空きとは空っぽで空白という意味である。つまり「洞=空間=あき」だったんじゃないかと推測する。

海岸続きの水の浦は、清水が湧き出ているから水の浦と言った。その隣の丸尾は円形の丘があったからである。

いずれも、地形の特徴で名前がついている。

そうすると飽の浦だけ、意味不明となるのだ。

それを「空きの浦」とすれば、岩背洞の地名の特徴とぴったり合う。

なので、江戸以前は「あき(空き)の浦」とよんでいたと推測できる。

好字令

そして奈良時代に国・郡・郷の名称を「好字」に変えるよう命令された「好字令」があった。

奈良時代以後でも意図的に地名を変えていった事例はたくさんある。例えば江戸時代、二荒(にこう)を日光(にっこう)に、无耶志(むさし)を武蔵にしたなど多い。

「空きの浦」がそんなに悪い文字じゃないと思うが、空っぽの港というイメージがある。

なので呼び名はそのままで良い字を探した。

「空き」の反対は「飽き」である。

飽という字は飽食などといい、物事が十分足りて豊かである意味である。

そこで「空の浦」を「飽の浦」に、そして「飽ノ浦」になったと推測できる。

なので、最初は「あきのうら」とも「あくのうら」とも呼ばれていたのであろう。

そこで、焼き物を作る際、「あきのうら」を漢字にして秋焼きという銘を作ったのだ。

これが私の謎解きである。「空の浦」の元になったでっかい洞穴は今は埋め立てられて今はない。

さてこの謎解きだが、立証する証拠がなにもないのが残念だ。

しかし、珍しい「飽(あく)の浦」の地名はこうやってできたと思う。

事実か空想話か。

古代の文献が出てくるまで、やはり謎は謎のままだろう。

飽の浦 港より

とてもわかりやすかった。良く調べてくださりました。感謝

コメントありがとう御座います。推理はしたけれど、事実なのかどうかは・・・。ただこんな見方もあるという事を書きました。