縄文の心-1 日本人は狩猟民族

縄文の土偶に魅せられた人がいる。

「芸術は爆発だ」の岡本太郎氏である。

芸術文化勲章をもらった人で大阪万博の太陽の塔をつくった芸術家である。

わかるような気がする。

岡本太郎氏

古代の人型の作り物に埴輪がある。

埴輪は古墳時代に特有の素焼の焼き物で、主に古墳用に作られたものである。

みればわかるが、縄文の土偶とは見た目もまったく違うものである。

誰がみたって縄文と弥生の顕著な違いがわかる。

埴輪 東京国立博物館

最近、「中空土偶」「合掌土偶」につづいて土偶「縄文の女神」が国宝に指定され話題になり

海外では、サザビーズロンドンのオークションで出品された縄文土偶が約1億9000万円で落札されたのもニュースになった。

縄文の女神

さて縄文時代だが、最近の研究で新しい見方が展開されてきた。

各地域での文明の発祥時期はチグリス川とユーフラテス川のメソポタミア文明は3500年前、古代エジプトは紀元前3000年頃、インダス文明は、紀元前2600年から紀元前1800年の間、黄河文明(こうがぶんめい)は紀元前7000年、マヤ、テオティワカン、アステカなどは紀元前2000年以後である。

最新の炭素14年代測定だと、縄文時代の始まりは約1万5,000年前となり学者たちを驚かした。

桁違いの長さである。

その結果、進んだ縄文時代の三内丸山遺跡の調査成果を踏まえて、縄文時代を「縄文文明」と呼称し、世界四大文明などの古代文明に匹敵する高度な古代文明社会として位置づけようとする論がある。

三内丸山遺跡

三内丸山遺跡の調査が進むにつれて、日本は狩猟と栗などによる循環型生活サイクルで千年以上続いていたらしい。

通常、文明発祥と呼ばれる地域では狩猟生活から農耕へ移行していく。

農耕による食糧の余剰が富となり、貧富の差が生れ様々な王国が誕生していく流れだった。

しかし縄文時代の三内丸山遺跡は、農耕に移行しないで千年つづいた文化だったのだ。

これまでの文明論を覆す、世界で唯一の希有な文化として脚光を浴びたのだった。

縄文の土器や土偶はその造形と独特のデザイン性が高い評価を受けている。

しかし縄文時代の土偶や土器の装飾性について、これまでの農耕民族の土器や土偶の考え方をベースにして解説がされてきたように感じる。

珍しいものや、使い方が分からないものはすべて祭祀用となり、祈りの道具にされてしまう。

女性の像はすべて豊穣のイメージとなり、古代文化が呪術や観念の世界中心であり、暗に理性的ではない未開発段階と処理されていきつじつまが合わされてきた。

このような農耕社会では当たり前の文化論が、縄文文化では当てはまらないのだ。

その事を頭に入れながら、有名な土偶、土器を見つめてみたいと思う。

土偶にはいろんな説が有る。反証を交えて書いてみた。

土偶はほとんど女性である。その理由は女性は出産が出来再生のシンボルであるからだ。

また、農作物の豊饒を祈る地母神崇拝が強く、祭祀用として使われたのではないかという解説が一般的だ。

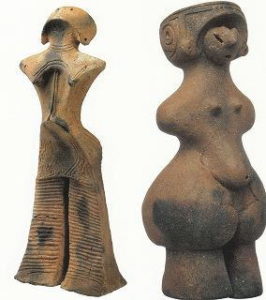

女性と思われる土偶

確かに土偶には、女性を現わすものが多い。

多くの土偶には胸の突起があり、女性といってもいいかも知れない。

しかし、疑問点をウィキペディアも記している。

世界的には、こうした土製品は、新石器時代の農耕社会において、乳房や臀部を誇張した女性像が多いことから、通常は、農作物の豊饒を祈る地母神崇拝のための人形と解釈されることが多い。ただし、世界史的には、狩猟・採集段階の時代のものとしての類例があまりない。

縄文時代は1万年以上も続いた超狩猟文明である。

農耕文明の強力な太陽崇拝や女性崇拝が、縄文の土偶にはあまり感じられないと思う。

まず崇拝するものが違うような気がする。

神としてあがめ祈るものが、農耕民族と狩猟民族では違うのが常識である。

縄文人が豊かに暮らしていけるのは、自然すべてのおかげである。

もちろん太陽もそうだし、女性の力もある。

しかし、森に入り獣を殺傷して食料とする。海に入り魚を捕り食らう。

命を殺し、自らの命に代える行為を千年も続けている。

山内丸山の部族が定住が出来たのは、広大な栗林を植林して作ったとされる。

つまり、自らの力で農作物を作り収穫するのではなく、自然の恵みの一部をいただくライフスタイルである。

それも、循環型であるので、取り過ぎない、必要以上に摂取しない事を守っていく。

そんな考えが深くねずいているのだ。

そうすると、祈りや畏敬は、その森の神であり海の神が対象となる。

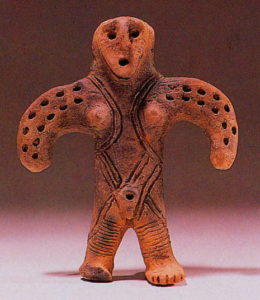

遮光器土偶

精霊の文化である。

縄文の末裔といわれているアイヌの世界観でもある。

アイヌ民族

その観点から見れば、縄文の土偶のモデルは精霊たちであるとして見た方が良いと思う。

獣、虫、鳥、魚、木 等

そして、そのライフスタイルが日本の多神教や和の精神、従順な性格などといった世界観を生み出したのではないだろうか。

和の精神にかんして農耕文化の特質みたいに言われるけど、定住型の狩猟民族の人と人とのつながりは、もっと強力である。

農耕の和は、同じ事を同じ時期にするといった行動の和である。

村単位での田植えや稲刈りなど、同じ行動を共同体で行なう事が必要だからだ。

タイの田植え

狩猟民族の和はチームワークである。

ラクビーW杯日本が南アに勝利

獣や魚を捕る時少人数の連係プレーが必要になる。

野球やラクビーチームのように、役割分担された各人の意識が狩りという目的達成のために動く。

つまり精神の和といえるだろう。

日本人は団体行動が得意だといわれている。

これは、弥生時代から中国などと同じ農耕に移行したせいでもある。

日本人は行動の和も得意だし、精神の和もなじんでいる。

日本の高度成長期の会社組織はまさに狩猟民族の和の精神である。

従順な性格に関しても同じ事がいえる。

農耕民族の従順さは規律を乱さないことである。

農耕に必要な行動は、規律によって守られてきた。

破る人間は村八分という制裁を加えている。

お隣韓国や中国は農耕社会である。しかしその従順さは、強い制裁をバックにした規律である。

強い権力が弱まると、絶えず分裂を繰り返す理由はそこにある。

朝鮮

狩猟民族の従順さは、自然に対する畏敬の念である。

取り過ぎない様に自粛をする。

つまり、自然の営みに対して従順なのである。

大きな命の仕組みの一部として、節度ある行動をとる。

これが狩猟民族の従順さといえる。

横断歩道が赤なら渡らないのは、それが社会の規律だからである。

財布をひろっても警察に届けるのは、それが生活のルールだからである。

(最近は自分勝手な奴が増えてきた。大陸系の血が勝る人達が増えてきたということかも知れない)

そんな狩猟民族の心を探りながら土偶や土器に触れてみたい。

昔の考古学者の甲野勇さんの「縄文土器のはなし」という本に縄文中期の土器について狩猟民の芸術の特質があらわれている書かれていて、自分が狩猟民なんてどんな感じかわからないので困ってしまった。それで検索していてこのサイトに出会いました。

不思議な縄文土器理解のために雑読していますが、よい参考書があったら教えてください。あなたのご意見には共感をもちました。

別の美術史家は、その特質の一つにリズム感を挙げていました。狩猟民のせいでしょうか。

コメントありがとうございます。

縄文土器に関しては私も本を読み漁っており、現在も迷走中です。いつかこれはという本を見つけましたらお知らせします。

狩猟生活といっても、大陸のような民族性ではなく、日本独特の生活様式があるのかなと感じております。

リズムに関しても興味があります。朝鮮半島のアリランなどの3拍子が、日本ではあまり見られないことにも、縄文の特異性を表しているのかもしれません。

沖縄の縄文土器の発見で、さらに縄文時代について広がりが出てきました。縄文は私なりに考えていきたい命題です。